AVANGUARDIA OPERAIA

In “La Sinistra in Zona / CostituzioneBeniComuni”, Finalmente un libro su Avanguardia Operaia, 4 aprile 2021.

Volevamo cambiare il mondo. Storia di Avanguardia Operaia 1968-1977, (a cura di) Roberto Borcio e Matteo Pucciarelli, ed. Mimesis, 302 p., 2020.

Download “Avanguardia Operaia (Scheda di Sergio Dalmasso)” Volevamo-cambiare-il-mondo-Avanguardia-Operaia.pdf – Scaricato 23137 volte – 730,31 KB

E’ numerosa, anche se non numerosissima, la pubblicistica sulle formazioni della nuova sinistra (o estrema sinistra o sinistra extraparlamentare) italiana.

Numerosi i testi su Lotta Continua, indubbiamente la formazione che ha maggiormente espresso, in positivo ed in negativo lo spirito del periodo storico, non pochi, soprattutto presso Derive e approdi, quelli sull’operaismo che molt* considerano la matrice più originale del neo-marxismo italiano.

Sull’arcipelago marxista-leninisita, gli studi e le testimonianze sono piuttosto datati, propri della fortuna del maoismo in Italia e nel mondo occidentale, legata alle diverse interpretazioni della rivoluzione culturale e del conflitto URSS-Cina.

Anche su PdUP e manifesto, le formazioni che mantenevano un maggiore legame con matrici della sinistra storica e maggioritaria (ricordate i dibattiti sulla storia del PCI,

su Togliatti e il togliattismo, la singolarità e radicalità della sinistra socialista, le polemiche sull’esistenza o meno di un filo rosso?)

i testi più noti risalgono a decenni or sono, ma l’interesse per la figura di Lucio Magri (da Il sarto di Ulm, ad Alla ricerca di un altro comunismo,

sino alla recente biografia, ad opera di Simone Oggionni), oltre al cinquantesimo del quotidiano hanno riportato alla luce alcuni temi e passaggi.

Su Avanguardia operaia, una delle maggiori formazioni dell’area e certo tra le più significative ed interessanti, mancava uno studio di insieme.

Esistevano solamente qualche breve passaggio nel testo di Giuseppe Vettori La sinistra extraparlamentare in Italia (1973) e qualche memoria, oltre all’interessante studio sui CUB torinesi, frutto di testimonianze personali e di racconti di tante vite che confluivano contemporaneamente nella Torino, allora operaia.

Volevamo cambiare il mondo copre, anche se parzialmente, questo vuoto.

Il merito è di Giovanna Moruzzi, moglie di uno dei fondatori di A.O, Michele Randazzo, da anni scomparso, e di Fabrizio Billi che cura l’Archivio Marco Pezzi di Bologna ed ha all’attivo numerosi studi,

oltre che di Roberto Biorcio, insegnante a Milano-Bicocca e di Matteo Pucciarelli, giornalista di “Repubblica” che hanno curato il testo.

Il metodo scelto ricalca quello della storia orale e della conricerca ed è il prodotto di 110 interviste (tutte consultabili nell’archivio Pezzi),

raccolte tra ex militanti e dirigenti del movimento, con una opportuna scelta “scientifica” che ha reso il campione particolarmente realistico (età, formazione, famiglia, occupazione…).

Nascita di Avanguardia operaia

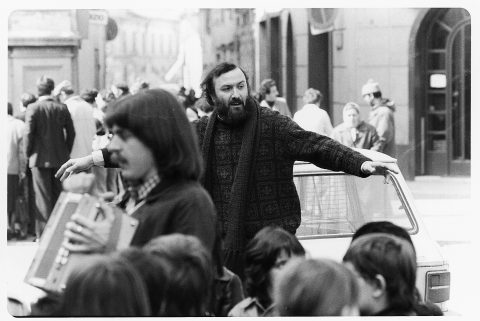

Avanguardia operaia nasce a Milano nel 1967, fra un gruppo legato alla IV Internazionale (Gorla, Vinci) e avanguardie (si diceva così) di alcune fabbriche.

Autonomizzatosi dalla IV Internazionale, che, nel 1968, conosce in Italia una crisi frontale, A.O. inizia a costruire i primi CUB nei luoghi di lavoro, cresce nelle facoltà scientifiche (alla Statale l’egemonia è di Capanna),

dà vita ad una rivista, inizia i collegamenti con formazioni locali affini, nell’ipotesi di costruire una struttura nazionale che si richiami al marxismo rivoluzionario, in modo non dogmatico alla rivoluzione culturale, che rifiuti lo stalinismo

(da qui i dissensi con il movimento della statale e con il MLS) e lo spontaneismo di Lotta Continua.

La formazione ha una progressiva crescita, coprendo quasi tutto il territorio nazionale grazie alla confluenza di tante formazioni locali ed allargando il quadro dirigente

(Corvisieri, Rieser, Pugliese…) divenendo una delle tre maggiori formazioni dell’area (con L.C. E il PdUP-manifesto).

Nel 1974 nasce il “Quotidiano dei lavoratori” (vivrà circa cinque anni) che si somma agli altri due (in una breve fase anche più) quotidiani dell’estrema sinistra.

In questo periodo, si ha una oggettiva modificazione della linea politica.

Se nei primi anni si ha una concezione astensionistica, se I CUB sono letti come contrapposti ai sindacati e la crescita avviene in contrapposizione alle altre formazioni politiche dell’area, ora si opera una svolta per cui si parla di area della rivoluzione,

con altre formazioni anche non espressamente leniniste e si aderisce criticamente ai sindacati (CGIL, ma nella particolare situazione del momento, anche alla CISL).

Da questa scelta deriva la presentazione alle elezioni del 1975, in alcune regioni con il PdUP (sigla Democrazia Proletaria), in altre non in alleanza, con la sigla Democrazia operaia.

È l’anno della grande crescita del PCI, della conquista delle “giunte rosse”.

Le liste di nuova sinistra si collocano al 2% circa.

Significativo il dato di Milano, con l’elezione di tre consiglieri comunali, frutto della grande presenza sul territorio.

L’anno successivo, alle politiche, la sigla D.P. raccoglie tutta la nuova sinistra, ma il risultato è modesto (1,5%).

L’unità della formazione va in frantumi, davanti alla modificazione della realtà, alla caduta di speranze e di prospettive.

A.O. si divide: la “sinistra”, con parte del PdUP forma Democrazia Proletaria.

La minoranza confluisce nel PdUP (segretario Magri).

I meriti del testo

Le 300 pagine del libro sono dense e ricche, anche se diseguali. La scelta è stata quella di non ripercorrere la storia in ordine cronologico, ma di analizzare i singoli temi.

Dopo l’introduzione dei due curatori e l’analisi di Biorcio circa i rapporti fra l’organizzazione, la nuova sinistra e i movimenti,

Franco Calamida analizza la vicenda dei CUB, come nuova forma di democrazia (diretta) e di partecipazione dei lavoratori, Marco Paolini le lotte studentesche,

Grazia Longoni il movimento delle donne e il suo impatto nell’organizzazione (conflittuale, anche se meno esplosivo che in Lotta Continua), nella messa in discussione della centralità del conflitto capitale/lavoro.

Ha suscitato grande interesse l’analisi di Vincenzo Vita sulla politica culturale, di cui fu giovanissimo responsabile nazionale.

Sorprende, oggi, leggere i nomi dei/delle tant* artist*, personaggi dello spettacolo e della cultura che hanno lavorato nella commissione cultura e nelle iniziative sul tema (dalla famiglia Rossellini ad Ottavia Piccolo a Lino Del Fra…).

I due fratelli Madricardo trattano della politica sul territorio (case, affitti, bollette, carovita, costruzione dell’Unione Inquilini) e dell’intervento politico nelle forze armate che riprende la storica tradizione socialista e antimilitarista, tesa a combattere il condizionamento, la distruzione della personalità, l’autoritarismo.

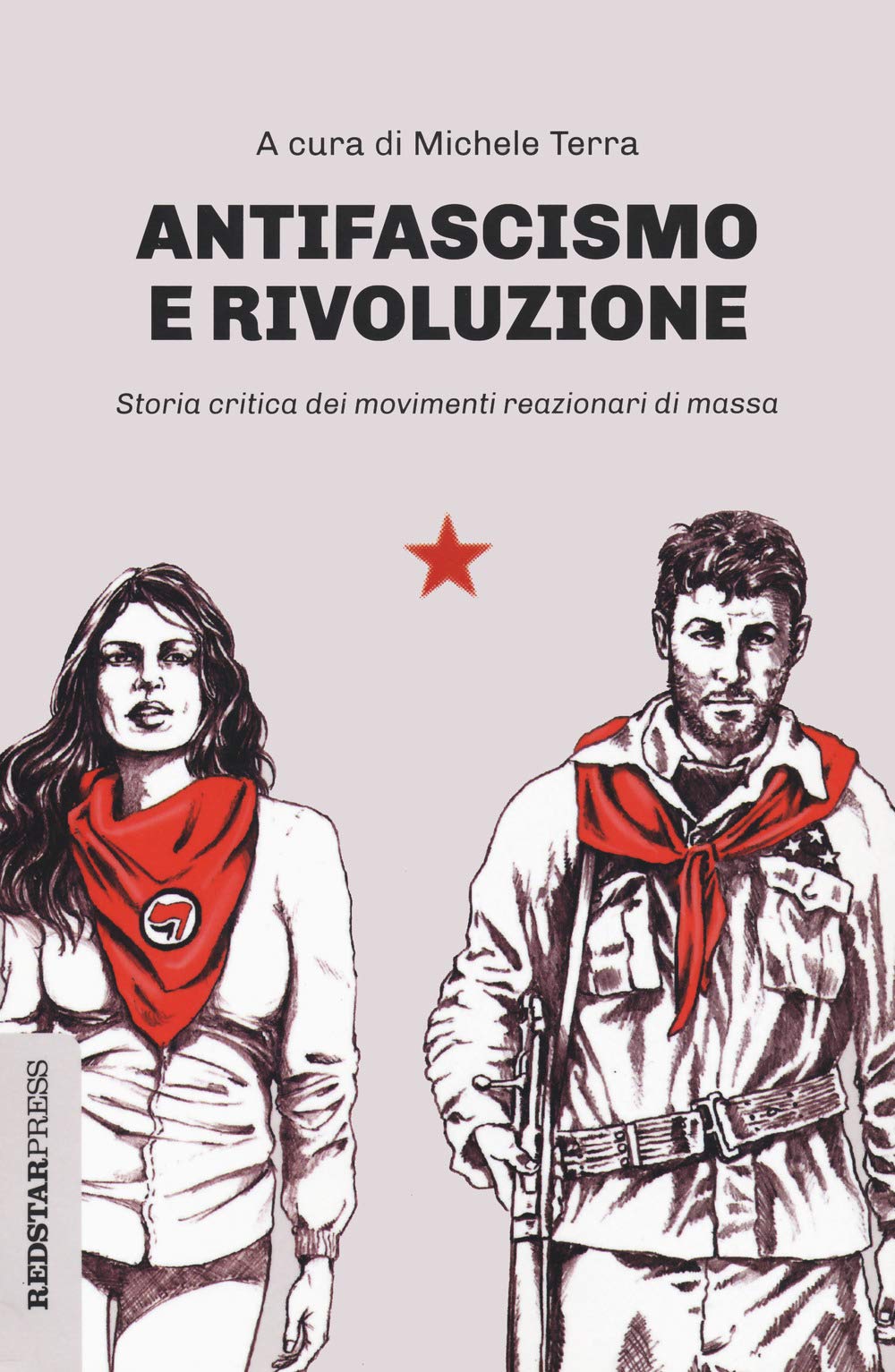

Il tema più delicato è quello dell’antifascismo e del servizio d’ordine, affidato a Paolo Miggiano.

Il suo saggio ha prodotto dibattito e interpretazioni anche differenziate.

Ferita ancora aperta è la morte del fascista Sergio Ramelli (si veda, di molti anni successivo, il convegno, anche autocritico, di D.P.)

e il violentismo dei servizi d’ordine, indotto e dalle violenze poliziesche e dalla presenza fascista (da S. Babila ai tanti militanti di sinistra uccisi).

Da analizzare resta il rapporto fra gruppo dirigente e un relativo autonomizzarsi del servizio d’ordine (è stato sciolto dopo il caso Ramelli?)

Il libro non pretende di esaurire il tema di una storia esaustiva dell’organizzazione. Il limite di una carenza del quadro complessivo in cui si inseriscono i fatti raccontati è ovvio.

Così, alcuni saggi (i lavoratori studenti…) non hanno trovato spazio.

Forse altri sudi potranno coprire le parziali lacune. Ancora, non vi è una analisi delle riviste (per anni, per un vecchio principio “egualitario”, gli scritti compaiono senza firma) e del quotidiano.

Il taglio di storia orale ricostruisce il quadro di una organizzazione priva di leaderismi, di quel narcisismo tanto addebitato (ricordo l’analisi di Massimo Bontempelli).

Ha il merito di dare una immagine reale della stagione sessantottesca, spesso ridotto con una voluta operazione storiografico-politica a pura violenza (la formula degli anni di piombo è l’unica usata mediaticamente.

Parla, invece, di un fenomeno di massa, della presa di coscienza di masse giovanili, della riscossa della classe operaia,

piegata per decenni, della politicizzazione di ceti professionali tradizionalmente conservatori (gli anni di Magistratura democratica, di Psichiatria democratica, del movimento nelle caserme, nella polizia, tra i credenti…).

Parla della crescita del movimento delle donne che chiede l’uscita da una concezione economicistica della politica.

Ricorda che gli anni ’70 non sono solamente quelli dei terrorismi (la pubblicistica dimentica sempre quello di destra e il ruolo dello Stato e del quadro internazionale), ma vedono grandi riforme: ente regionale, divorzio, Statuto dei lavoratori, diritto di famiglia, “legge Basaglia”, sanità, aborto,.. e che anche i parziali spostamenti politici (crescita del PCI, giunte di sinistra) sono il prodotto della grande spinta sociale e culturale che in Italia è data dal “68 lungo”.

Ancora ne emerge il quadro di un gruppo molto attento all’organizzazione, alla formazione, allo studio, alla teoria, al confronto anche netto, con altre formazioni, sui “fondamentali”, di un impegno spesso totalizzante.

Non credo sia un caso se, tra le tante (troppe) formazioni della nuova sinistra è quella che meno è stata percorsa da pentitismi, carrierismi dei/delle tant* finit* dalla certezza nella rivoluzione a scelte opportunistiche (evito un triste elenco anche parziale).

Il libro offre anche uno spaccato “sociologico”.

L’età dei/delle militanti intervistat* era “allora” molto bassa, dai 20 ai 25 anni, e dai 25 ai 30, a dimostrazione di una politicizzazione molto veloce.

Le famiglie di provenienza erano in maggioranza operaie o piccolo borghesi. Se forte era la presenza di genitori comunisti, fortissima è la matrice iniziale cattolica che vede una rapidissima e radicale trasformazione.

Un lavoro di cui non possiamo che essere grati a chi lo ha pensato, voluto, costruito con un lavoro certosino (110 interviste).

Sarebbe opportuno che i mille filoni in cui si è divisa una storia così significativa usassero questi strumenti per una discussione collettiva, per una riflessione sulle forme di democrazia di base, del tutto in antitesi con i leaderismi populistici di oggi.

La storia, in parte ancora da approfondire dell’Organizzazione comunista Avanguardia operaia merita conoscenza, studio e riflessione.

Sergio Dalmasso

- Scheda pubblicata anche in “IL CICLOSTILE” APRILE N. 5 2021

- Scheda pubblicata anche in Su la testa, nuova serie, n. 5, maggio 2021, Roberto BIORCIO, Matteo PUCCIARELLI (a cura di), Volevamo cambiare il mondo. Storia di Avanguardia operaia, 1968-1977, Milano, Mimesis ed, 2020.

Visite: 388