Basso Massone?

Lelio Basso massone? Cronaca di un processo politico staliniano

di Giorgio Amico

Download “Lelio Basso massone? di Giorgio Amico” Lelio-Basso-massone.-Cronaca-di-un-processo-politico-staliniano.pdf – Scaricato 29345 volte – 194,63 KB

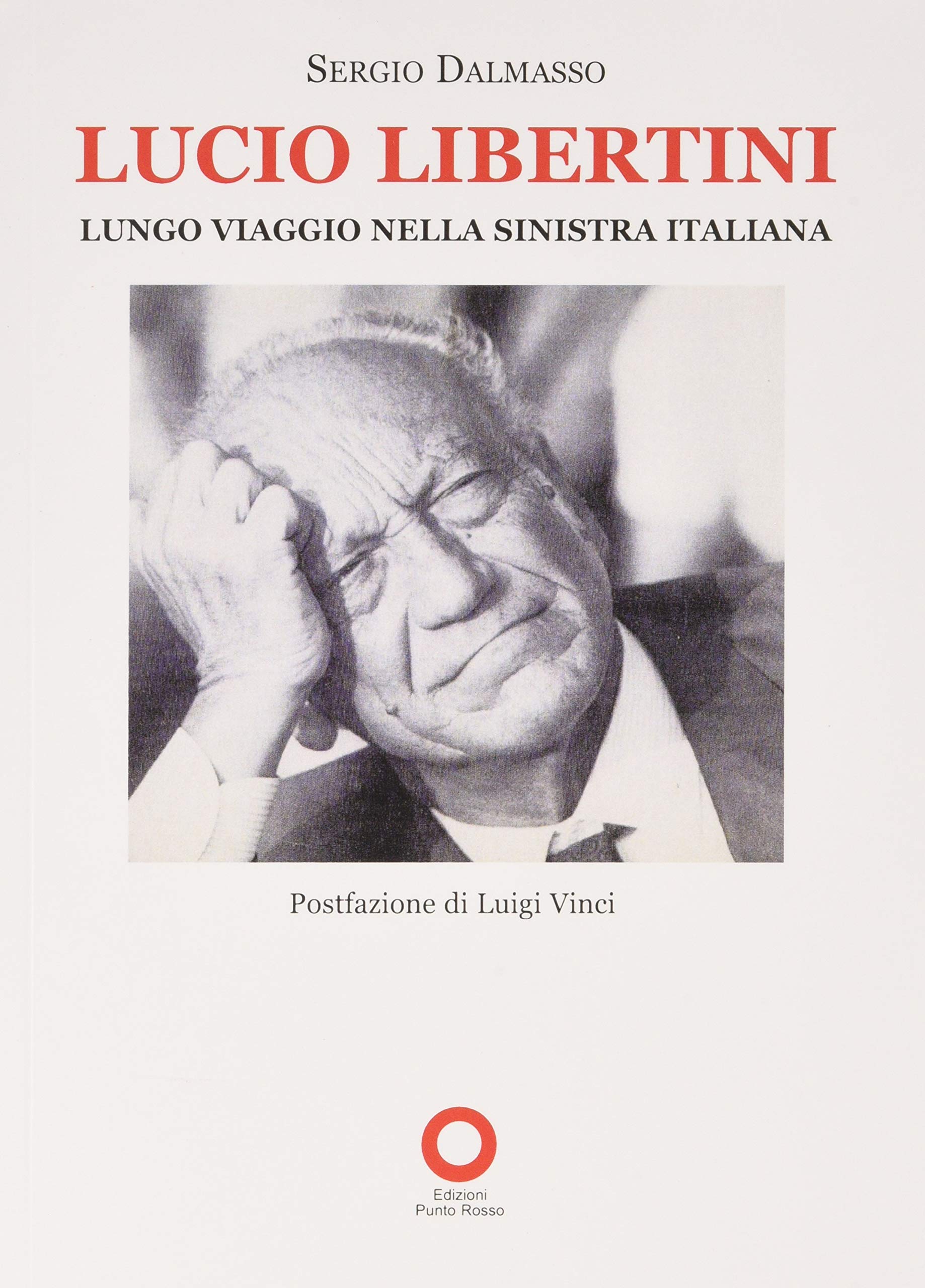

Lelio Basso. rappresenta una delle figure più luminose, per coerenza umana e politica, del socialismo italiano. Una figura ancora viva come dimostra l’interesse nei suoi confronti da parte della ricerca storica. Citiamo per tutti “Lelio Basso. La ragione militante: vita e opere di un socialismo eretico”, agile ma approfondita ricerca di Sergio Dalmasso, autore tra l’altro di una recentissima bella biografia politica di Lucio Libertini su cui intendiamo ritornare presto.

Una vita movimentata e complessa quella di Basso, già giovanissimo cospiratore antifascista ai tempi dell’Università, su cui, come si è detto, si è scritto moltissimo e in modo largamente esaustivo. Un solo episodio resta ancora da chiarire: la sua repentina esclusione dal gruppo dirigente del PSI nel 1951.

Una vita movimentata e complessa quella di Basso, già giovanissimo cospiratore antifascista ai tempi dell’Università, su cui, come si è detto, si è scritto moltissimo e in modo largamente esaustivo. Un solo episodio resta ancora da chiarire: la sua repentina esclusione dal gruppo dirigente del PSI nel 1951.

Una “brutta storia”, secondo Elio Giovannini. La pagina peggiore del periodo ultrastalinista del PSI, durato dal 1948 al 1954, e in gran parte dovuto alla gestione organizzativa di Rodolfo Morandi. Un periodo caratterizzato da un allineamento totale al Pci, dall’esaltazione grottesca dell’URSS e di Stalin, ma anche da espulsioni di dissidenti, sbrigativamente definiti “agenti della borghesia e provocatori infiltrati”, e da veri e propri processi politici con il contorno abituale di insulti e insinuazioni anche sulla vita privata dei malcapitati finiti nel mirino dell’apparato. Tutto questo toccò a Lelio Basso, fatto oggetto di una campagna di calunnie e insinuazioni e poi processato a porte chiuse e di fatto espulso dagli organismi dirigenti del partito. “Una mediocre rappresentazione – è stato notato -, talvolta miserabile, comunque dolorosa” della tragedia feroce che si consumava in quegli stessi anni in Unione Sovietica e nelle cosiddette Repubbliche Popolari nel silenzio complice della sinistra italiana e dei tanti intellettuali, pure ipercritici di ogni aspetto della società occidentale, che la fiancheggiavano.

Gratis il primo capitolo del libro di Sergio Dalmasso su Lelio Basso:

Download “Primo capitolo del libro Lelio Basso” Capitolo1-Lelio-Basso-La-ragione-militante.pdf – Scaricato 47005 volte – 308,09 KB

Dal congresso di Firenze del maggio 1949 era uscita anche se di misura una nuova direzione, frutto della vittoria delle due mozioni di sinistra, quella di Nenni-Morandi e quella di Basso che aveva raccolto attorno alla sua rivista “Quarto Stato” una serie di giovani e promettenti quadri fra cui Gianni Bosio, Luigi Anderlini e Francesco De Martino.

Insieme i due gruppi si erano imposti al congresso contro la vecchia maggioranza centrista uscita dal congresso di Genova del 1948, ma fin da subito iniziarono a manifestarsi fra Basso e Morandi incomprensioni e contrasti sia politici che personali. Una situazione ancora oggi di difficile definizione, “una frattura – ricorderà trent’anni dopo De Martino – i cui termini sono poco comprensibili sul piano politico”. Affermazione sibillina che sottintende come, soprattutto da parte di Morandi, giocassero molto fattori personali ed emotivi.

Insomma, a Morandi, allora interamente teso ad assumere il pieno controllo del partito, Basso faceva ombra e andava in qualche modo liquidato, mentre con Nenni, che impersonava fisicamente il Psi e la sua storia e dunque era intoccabile, ci si poteva limitare a una forma blanda di messa sotto tutela. Cosa di cui il vecchio leader socialista era pienamente consapevole, tanto da tenere in quel drammatico frangente una posizione di basso profilo e dopo un diretto, e brutale, confronto con Morandi e i suoi principali sostenitori, tirarsi indietro e abbandonare Basso al suo destino.

Una situazione “difficile e tormentata” come racconta lo stesso Basso nel 1979 in un dibattito su Psi e stalinismo pubblicato sulla rivista teorica del partito Mondo operaio. È Basso stesso a ricostruire i fatti in un articolo apparso nel 1963 su problemi del Socialismo e significativamente titolato “Vent’anni perduti?”:

«In quegli anni l’incompatibilità fra le sue [di Morandi, NdA] e le mie posizioni era evidente e nella misura in cui dalle sempre più scarse tribune che mi erano consentite cercavo di difendere la mia posizione, mi ponevo in urto con la politica ufficiale del partito.

In particolare ricordo due articoli di quel periodo che fecero addirittura scandalo in seno alla Direzione del Psi e furono praticamente all’origine delle mie dimissioni. Uno apparso in Quarto Stato nel maggio 1950 conteneva affermazioni, che oggi sembrano banali ma che allora suonavano eretiche, circa la diversità delle vie al socialismo, circa la carica dinamica dell’imperialismo e la sua capacità di sfuggire all’attesa “crisi finale”, ma soprattutto circa la non inevitabilità della guerra. “Rappresenta questa terza guerra mondiale lo sbocco necessario della complessa situazione attuale? Evidentemente no.

Se è vero che l’imperialismo è spinto alla guerra dalla logica stessa delle sue contraddizioni, dai profondi squilibri che crea la sua azione nel mondo, dalla sua incapacità a risolvere la crisi ormai permanente e generale del sistema, dalla folle corsa agli armamenti che è diventata un elemento indispensabile della sua vita economica e una condizione per l’accumularsi di maggiori profitti, è altresì vero che nulla vi è di fatale nella storia, e che l’azione cosciente degli uomini è in definitiva una creatrice di storia infinitamente più ricca di possibilità. E fra queste possibilità vi è quella d’impedire all’imperialismo di scatenare la sua terza guerra».

Ma più grave ancora apparve un articolo da me pubblicato in Francia in cui difendevo la mia concezione dell’unità d’azione e criticavo quei compagni «che confondono l’unità d’azione con l’assoluta identità fra i partiti “ignorando le differenze storicamente consolidate fra i due partiti, differenze, dicevo, «destinate a sparire, ma destinate a sparire non per volontà di alcuni dirigenti, non per accordi ai vertici, ma in base all’esperienza stessa unitaria delle masse».

E concludevo: «Come Lenin ha insegnato con particolare insistenza, l’esperienza delle masse costituisce la via insostituibile attraverso cui la classe operaia consegue dei risultati duraturi. Anche in questo caso perciò il marxista-leninista sa di dover modificare la realtà, ma sa di poterla modificare in quanto l’assuma come punto di partenza per la sua azione, e non in quanto la ignori; sostituire alla realtà una formula che corrisponde soltanto ai propri desideri, sostituire al processo il miracolo, significa essere chiusi alla vera mentalità dialettica, che è il fondamento del marxismo».

Queste prese di posizione significarono la “rottura definitiva”. Uno scandalo per i fautori della linea morandiana. Ricordiamo che Morandi nell’aprile 1950 al convegno giovanile di Modena sosterrà come un dogma la tesi che la politica unitaria doveva essere fondata sulle identità e non sulle differenze fra Psi e Pci.

Nel 1950 dunque lo scontro , finora latente, matura ed esplode pubblicamente. Basso viene investito da una campagna progressivamente crescente di accuse di deviazionismo e di frazionismo non prive di insinuazioni sulla sua vita privata. Basso è accusato di essere trotskista, nemico dell’Unione Sovietica e dell’unità organica con i comunisti, in “combutta” con agenti dell’imperialismo americano come Tito e l’ex ministro degli esteri ungherese László Rajk processato per titoismo e sbrigativamente impiccato il 15 ottobre 1949.

Agli attacchi seguono i fatti: Basso è costretto a cessare la pubblicazione della sua rivista Quarto Stato, le sue attività di dirigente dell’Ufficio ideologico-culturale del partito boicottate, i suoi viaggi e i suoi incontri con compagni spiati. In una parola, si cerca con ogni mezzo di fargli il vuoto attorno. I suoi principali sostenitori, soprattutto fra i giovani, come Elio Giovannini responsabile degli studenti socialisti, sollevati dai loro incarichi.

“Così venne sviluppandosi via via una tensione, che si accentuò col passare del tempo”, sono parole di De Martino che ne spiega anche le cause: “La nostra critica riguardava principalmente la scarsa democrazia interna e i metodi che si stavano instaurando nel partito”, insomma la svolta ultrastalinista di Morandi.

Basso se ne lamentò direttamente con Nenni con una lunga lettera del 13 settembre 1950, la risposta fu raggelante:

«La posizione da te assunta verso i nostri uffici e i loro dirigenti è stata ingiusta nelle sue motivazioni e poteva riuscire ed in parte è riuscita deleteria nelle conseguenze. È nata da questa tua critica , portata fuori dalla sua sede naturale, l’accusa di cui ti duoli di lavoro di frazione o comunque personalistico. Ora tale accusa è venuta da troppe parti contemporaneamente perché la possa ritenere puramente e semplicemente arbitraria. […] una situazione che non è sorta oggi, ma dura da anni, dura dal Congresso dell’Astoria, da dove ha inizio il tuo tentativo di dividere la sinistra».

A questo punto Basso ha chiaro che la battaglia dentro l’apparato del Psi è definitivamente persa. Il 28 settembre si tiene a Roma una riunione dell’esecutivo socialista in cui Basso viene esplicitamente accusato di frazionismo. Eloquente il resoconto che ne fa De Martino:

«In tale riunione, mentre Nenni taceva, vi fu una sorta di processo, nel corso del quale l’accusa rivolta a Basso era di frazionismo e di attività nociva dell’unità del partito. Ad uno ad uno i membri dell’esecutivo formularono la loro critica. […] Basso non si difese né fece valere le nostre ragioni. Egli appariva rassegnato ad un evento che giudicava inevitabile. Solo chi scrive, nuovo dei rituali in uso in quel tempo nei pariti operai, tentò una difesa di Basso, suscitando la reazione di impazienza e di fastidio di Morandi».

In realtà De Martino fece di più. Nei giorni successivi avvicinò Amendola e Pajetta affinché il Pci intervenisse a favore di Basso, e i due esponenti comunisti lo fecero ricevendone in risposta l’invito a non ingerirsi negli affari interni del Psi, ma evitando tuttavia (è Basso stesso a raccontarlo su Mondo Operaio nel 1979) con il loro intervento che egli fosse addirittura espulso dal partito per i suoi presunti contatti con l’ungherese Rajk.

Alla riunione dell’Esecutivo fece seguito un colloquio privato con Morandi, i cui termini furono mantenuti rigorosamente celati anche ai collaboratori più stretti come De Martino. Basso ne uscì completamente annichilito e non tentò più nessuna resistenza.

Fu il segnale della liquidazione definitiva della sua corrente. Al Congresso di Bologna del gennaio 1951, il “congresso della vergogna”, come lo definisce Giovannini, Basso e i bassiani furono estromessi dalla Direzione e poi nel successivo congresso, quello di Milano del 1953, anche dal Comitato centrale.

Da allora fino al 1954 fra Basso e Morandi non ci fu più alcun tipo di rapporto, né politico né personale.

L’atteggiamento rassegnato di Basso stupì tutti, soprattutto i suoi compagni più stretti, uno dei quali gli chiese direttamente ragione con una lettera del 10 ottobre 1950 del “tuo inspiegabile comportamento passivo. Il giornale della Nuova Stampa parla di una questione morale che avrebbe, a quanto si capisce, dato la possibilità ai morandiani di farti un ricatto”

Ma allora cosa era accaduto nel colloquio a due di tanto grave da convincere un uomo combattivo e deciso come Basso a desistere dalla lotta e a lasciarsi cacciare senza reagire? Di che questione morale si trattava? Non è allo stato attuale dato saperlo, ma forse la risposta si trova in un piccolo, ma molto interessante, libro uscito su tutt’altro argomento nel 2005.

Nel 2005, dicevamo, Massimo della Campa, prestigioso avvocato, antifascista e presidente della Società Umanitaria fiore all’occhiello del socialismo riformista milanese, ma soprattutto Gran Maestro onorario del Grande Oriente d’Italia e dunque persona assai informata in materia di cose massoniche, pubblica un libro dal titolo significativo: “Luce sul Grande Oriente.

Due secoli di massoneria in Italia”, in cui racconta con abbondanza di dettagli episodi noti e meno noti della storia del GOI. Parlando della Massoneria milanese della fine anni ’40 inizio anni ’50, Della Campa

scrive:

«In verità quell’epoca era dominata da passioni accese e molto violente derivate dalla spaccatura in due della vita internazionale e di quella politica. Basti solo ricordare i socialisti, divisi allora fra pro-sovietici e pro-occidentali. Quelli più anziani ricordano le liti furibonde non solo fuori loggia, fra sostenitori del Patto atlantico ed avversari (a Milano, Lelio Basso quasi venne alle mani con un fratello antagonista)».

In colloqui avuti con Aldo Chiarle, conosciutissimo socialista savonese, ma soprattutto massone dal 1945, già segretario della Massoneria Unificata d’Italia e poi Gran Maestro onorario del GOI e 33° grado del Rito Scozzese Antico e Accettato, gli abbiamo posto più volte la questione. Chiarle sempre ci rispose che la cosa gli risultava vera, ma che non aveva riscontri ufficiali. L’ultima volta che ne parlammo, mi promise di visionare gli archivi centrali del GOI e di darmi una risposta certa. Ma non ci fu più occasione di rivederci. Morì prima di poterlo fare, a 87 anni, nel luglio del 2013.

Sulla base di queste fonti ci pare non improbabile che l’argomento usato da Morandi per piegare definitivamente la resistenza di Basso sia stato proprio la sua appartenenza alla Massoneria che, se rivelata pubblicamente, ne avrebbe immediatamente causato l’espulsione da un partito allora profondamente stalinista.

I tempi erano quelli, bastava poco per essere espulsi con motivazioni infamanti. Esemplare a questo proposito il caso di Giuseppa Pera, dirigente della Federazione socialista di Lucca, poi prestigioso docente di Diritto del lavoro, espulso nel 1952 per “tradimento” per aver coltivato “legami con movimenti nemici del partito e della classe lavoratrice” [Il movimento dei comunisti dissidenti di Cucchi e Magnani, NdA].

Basso conosceva perfettamente queste dinamiche e, anche se con una profonda sofferenza interiore testimoniata dalle sue lettere, fu costretto a prenderne atto se voleva comunque continuare, anche come semplice iscritto di base, la sua militanza nel partito alla cui costruzione aveva dedicato gran parte della sua giovinezza.

Per saperne di più:

Lelio Basso, Vent’anni perduti?, Problemi del Socialismo, nn.11-12, 1963.

Lelio Basso (et Alii), Il PSI negli anni dello stalinismo, Mondo Operaio, n.2, 1979.

Sergio Dalmasso, Lelio Basso. La ragione militante: vita e opere di un socialista eretico, Red Star Press, Roma 2018.

Francesco De Martino, Storia di Lelio Basso reprobo, Belfagor, vol. 35, No. 4 (3 luglio 1980).

Massimo della Campa, Luce sul Grande Oriente. Due secoli di massoneria in Italia, Sperling & Kupfer Editori, Milano 2005.

Elio Giovannini, Una brutta storia socialista dei tempi di Nenni: la “liquidazione” di Lelio Basso, in: Giancarlo Monina (a cura di), Il Movimento di Unità Proletaria (1943-1945), Carocci, Roma 2005.

Luciano Paolicchi (a cura di), Lelio Basso Pietro Nenni Carteggio, Editori Riuniti University Press, Roma 2011.

Giorgio Amico

Savona, 25 luglio 2020

Download del saggio di Giorgio Amico

Visite: 278

Il titolo di questo mio saggio –

Il titolo di questo mio saggio –