Lucio Libertini

Lucio Libertini e la storia della sinistra italiana

8 Luglio 2020, di Franco Ferrari

Articolo recensione su Tranform.

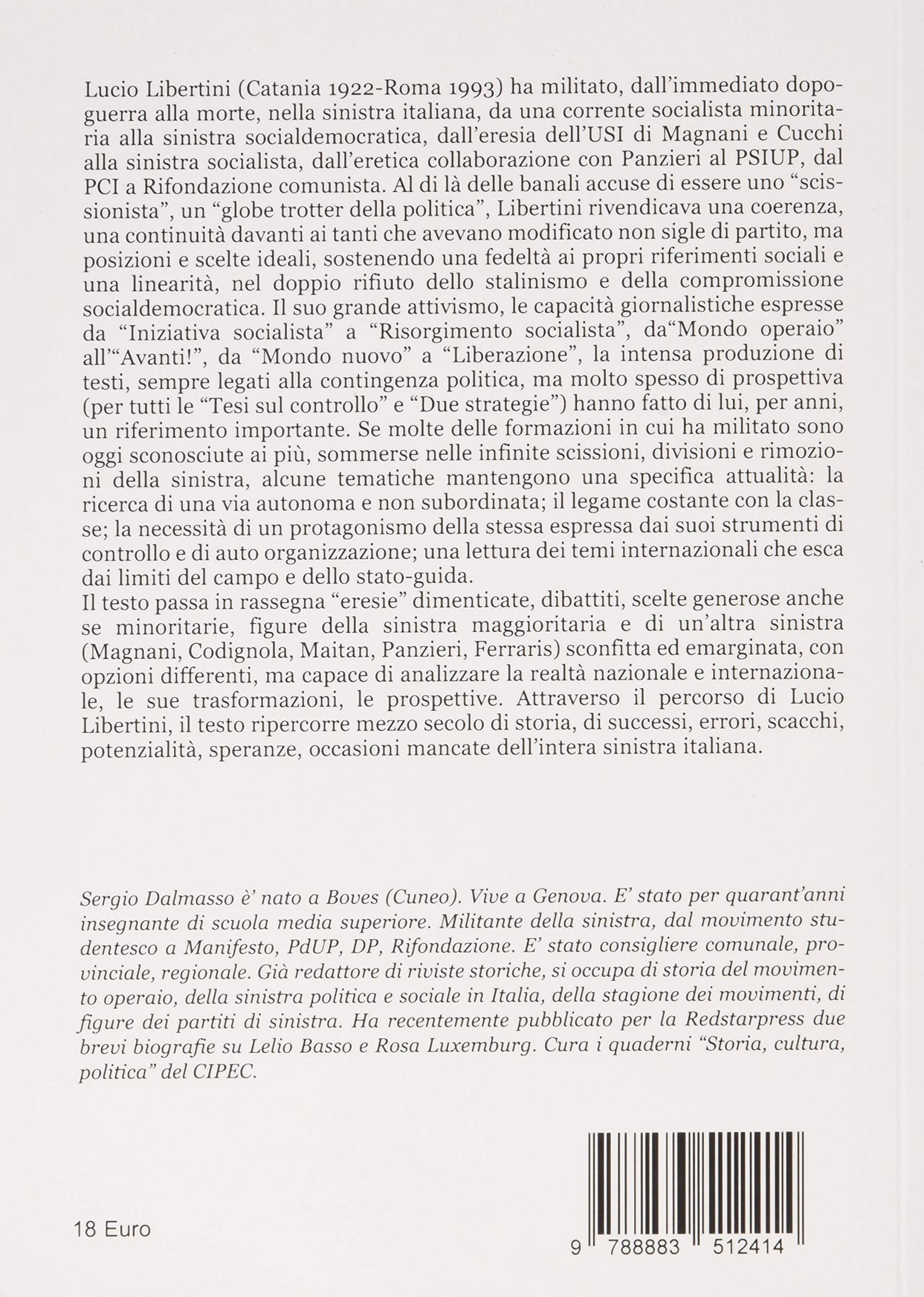

Lucio Libertini, dirigente e senatore del Partito della Rifondazione Comunista, è scomparso nell’agosto del 1993 a seguito di una grave malattia.

La sua storia politica lo ha visto protagonista di diverse realtà di partito lungo un filo caratterizzato dall’adesione ad un’idea di un socialismo di sinistra, antistalinista e classista.

Questa sua lunga e a volte travagliata, ma sostanzialmente coerente, esperienza, iniziata quando era ancora in corso la seconda guerra mondiale, non può non stimolare interesse ed anche interrogativi.

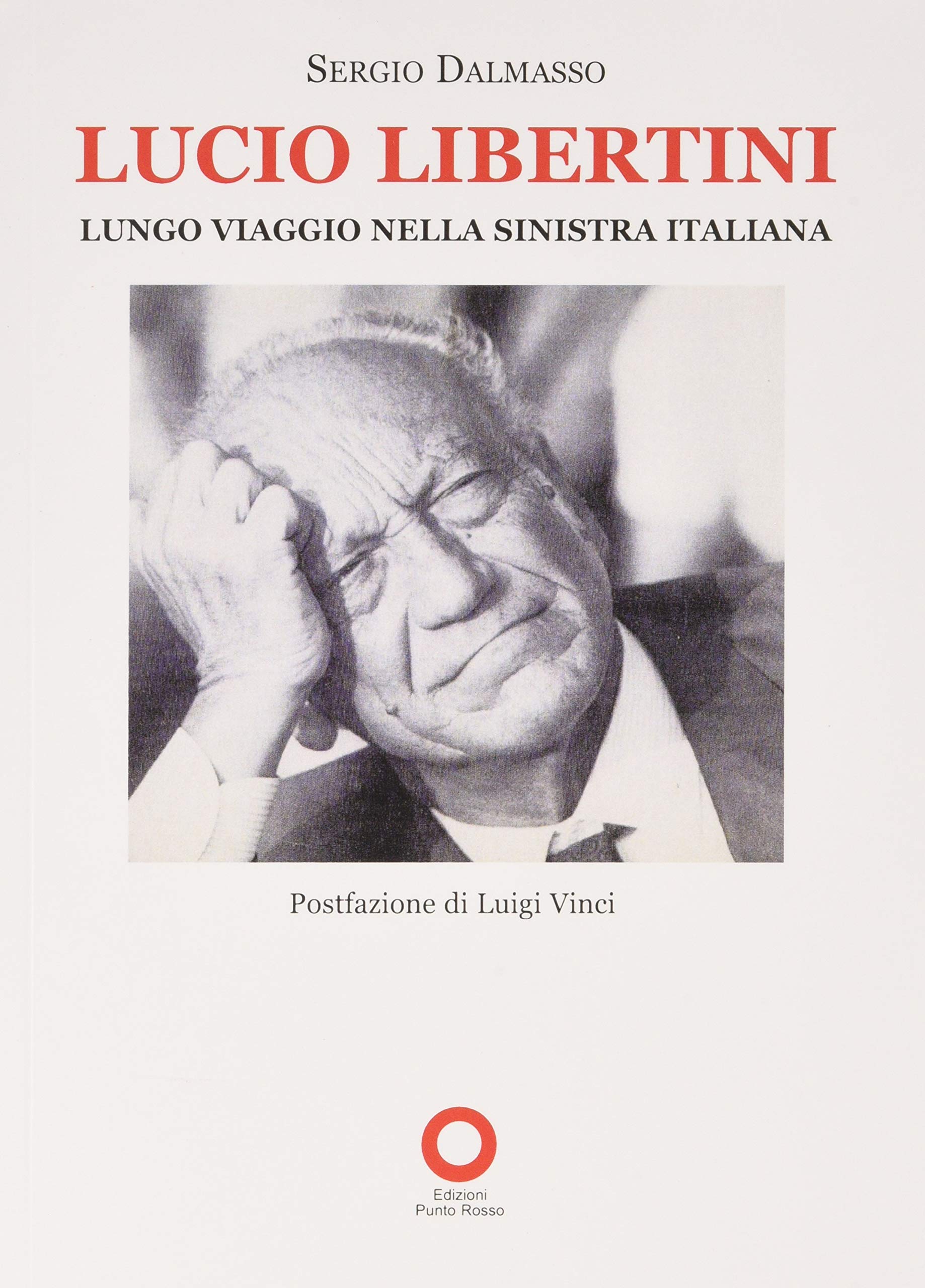

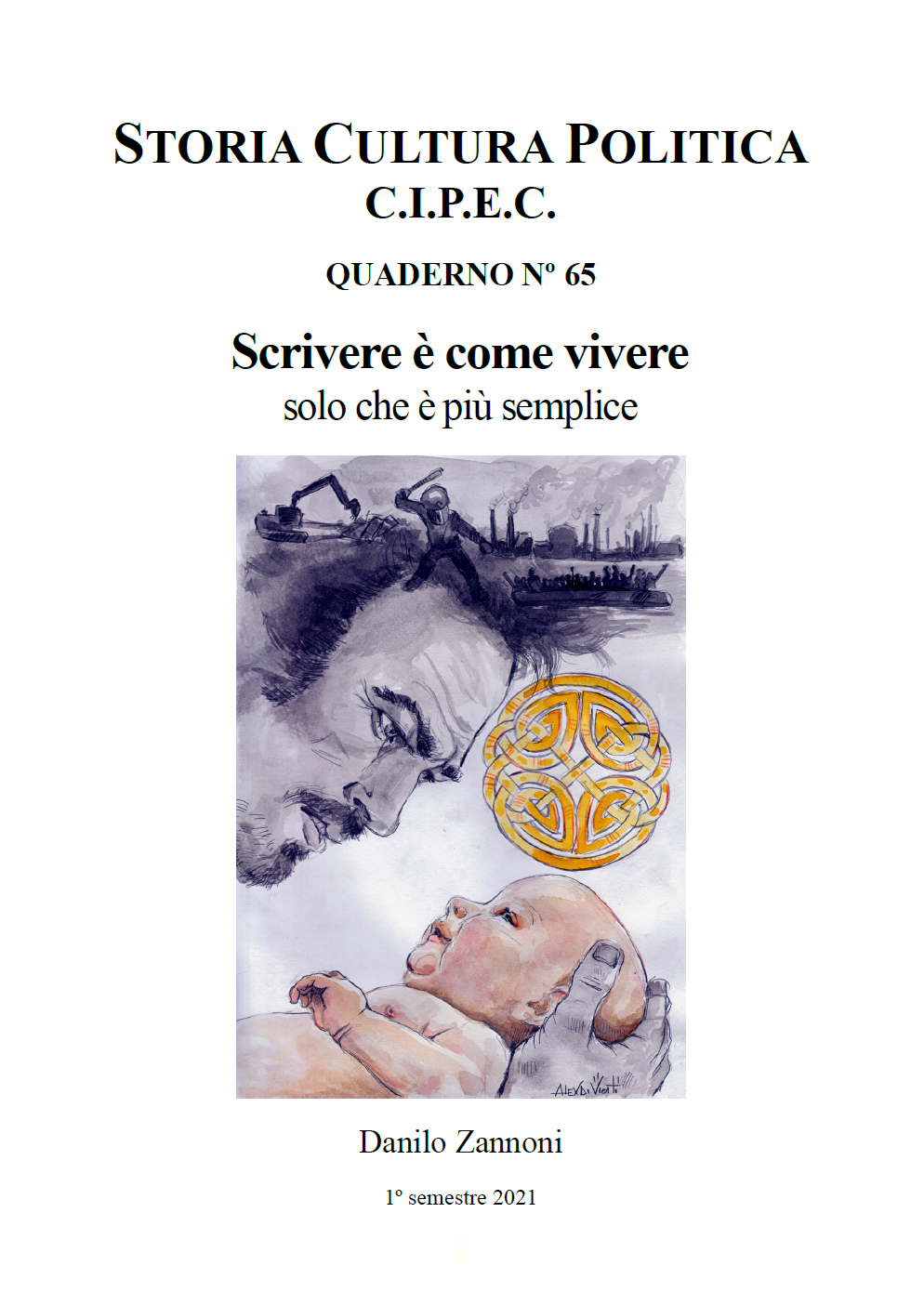

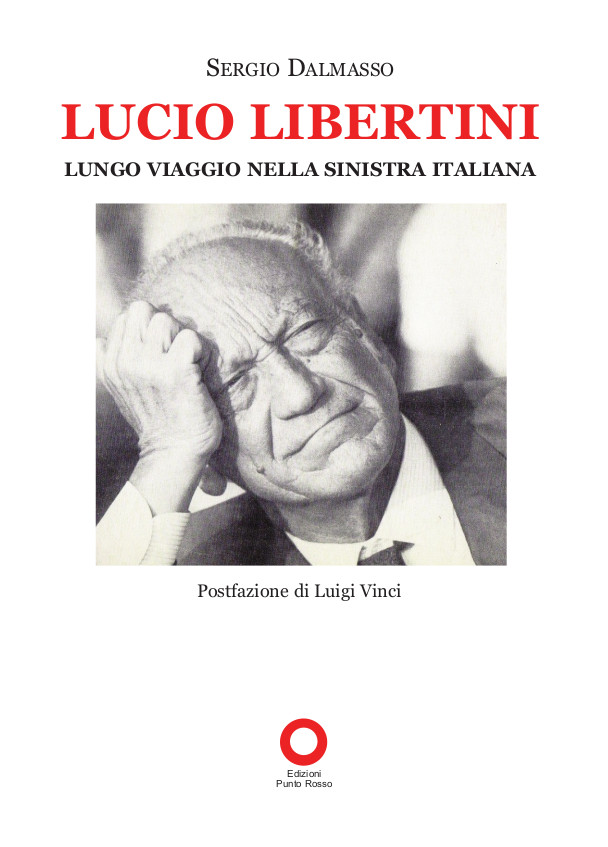

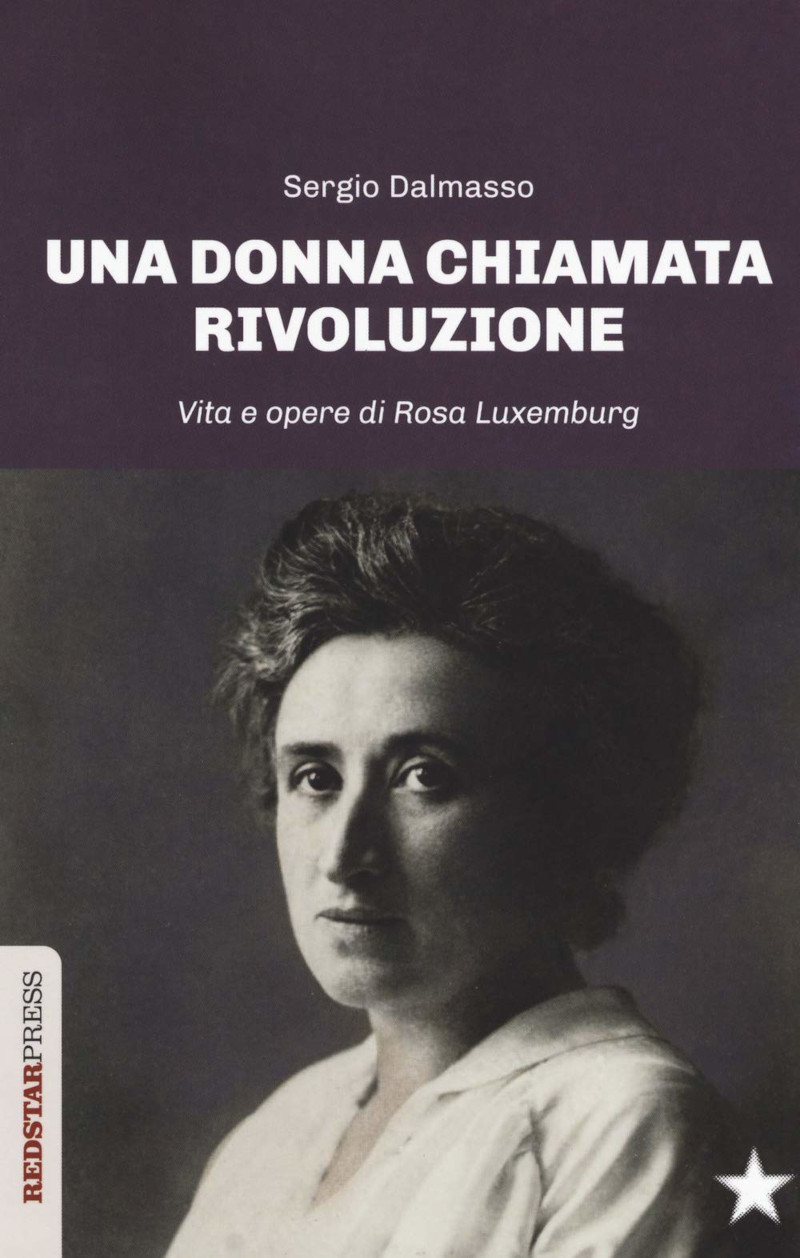

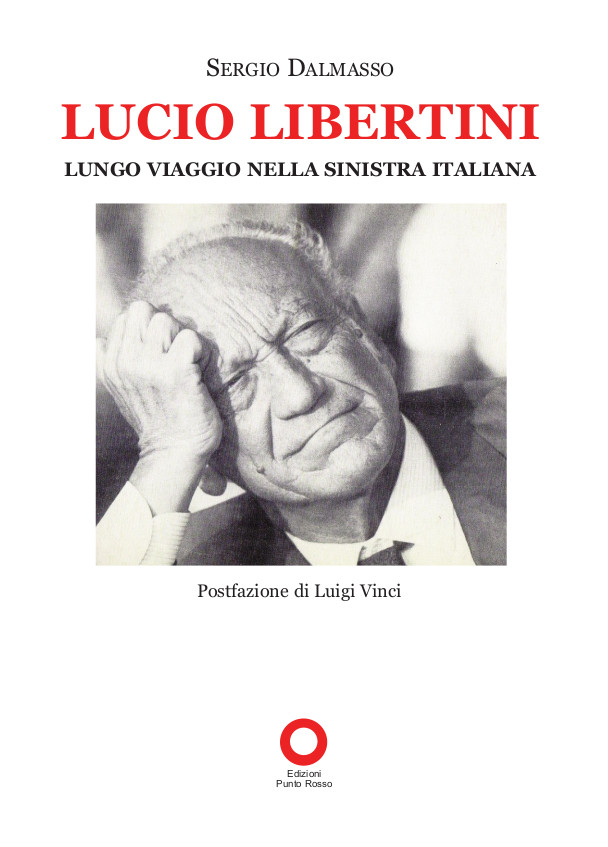

Si è cimentato nell’impresa di condensare il suo lungo viaggio politico in un libro, Sergio Dalmasso, storico che ha sempre dedicato grande attenzione alle diverse esperienze del socialismo di sinistra in Italia (Lucio Libertini. Lungo viaggio nella sinistra italiana, Edizioni Punto Rosso, Milano, 2020, 18 euro).

Una storia ricca di personalità importanti, anche se, va detto, quasi mai trovatesi a spingere tutti insieme nella stessa direzione politica.

Basti ricordare, oltre al nome di Libertini, quelli di Lelio Basso, Rodolfo Morandi, Raniero Panzieri, Vittorio Foa.

C’è stato chi ha strumentalmente ironizzato su un Libertini scissionista ma, in realtà, le sue scelte sono sempre state animate dal tentativo di trovare uno strumento politico in cui potesse trovare spazio la sua idea di lotta per la trasformazione socialista, animata dal protagonismo della classe operaia e dei lavoratori in generale.

Anche scelte che, in sede di bilancio storico, si possono ritenere sbagliate (non tanto alla luce della valutazione dei posteri, quanto rispetto ai suoi stessi obbiettivi politici), non sono mai interpretabili come una forma di trasformismo politico, di cui abbiamo invece tanti esempi in tempi più recenti.

Tra “morandiani” e “saragattiani”

Nato a Catania (da una famiglia che poteva contare baroni e senatori del Regno), ha iniziato giovanissimo ad impegnarsi nell’azione politica.

La prima esperienza, da giovane iscritto alla facoltà di scienze politiche dell’Università romana, lo spinse verso il Partito Democratico del Lavoro, una piccola formazione di riformisti moderato.

Difficile capire le ragioni che lo portarono ad aderire ad un partito fondato da vecchi notabili del prefascismo come Ivanoe Bonomi e Meuccio Ruini.

Fu infatti esperienze breve e non particolarmente significativa.

Da questo versante, il libro di Dalmasso non ci dice molto perché non è una biografia in senso classico e quindi non indugia su aspetti della vita privata o su motivazioni psicologiche.

E’ invece l’attenta ricostruzione di un percorso politico.

Si può dire che il giovane Libertini si trovò ad assumere subito ruoli di un certo rilievo e lo fece con lo spirito battagliero che lo ha contraddistinto per tutta la vita.

Entra a far parte della corrente di Iniziativa Socialista.

Si trattava di una delle componenti che operavano nel Partito Socialista di Unità Proletaria, nel quale erano confluite le diverse anime socialiste.

Nel PSIUP si aprì subito il confronto fra le varie correnti divise soprattutto dal rapporto con il PCI.

Ad una sinistra classista e unitaria, nonché apertamente filosovietica sul piano internazionale, faceva da contrasto una tendenza più moderata che cercava una linea autonomista e di riformismo classico ispirato ai partiti che si andavano riorganizzando nella Internazionale Socialista. In questa polarizzazione, Iniziativa Socialista costituiva un’anomalia.

Sul piano della politica interna tendeva a collocarsi a sinistra del PCI, di cui criticava la strategia della collaborazione con le forze moderate ed in particolare con la DC.

Sul piano internazionale era invece polemica verso l’egemonia staliniana sul movimento comunista e la sua eccessiva subordinazione agli interessi dell’Unione Sovietica.

Al momento della scissione del PSIUP, nel 1947, Iniziativa Socialista si alleò con la componente di destra guidata da Saragat e raggruppata attorno alla rivista “Critica Sociale”, per dar vita alla scissione detta di Palazzo Barberini, dal nome del luogo dove venne fondato il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani.

Iniziativa Socialista portò al nuovo partito (la cui sigla faceva PSLI, da cui la sarcastica definizione di “piselli” attribuita ai suoi militanti) la maggioranza dell’organizzazione giovanile del PSIUP.

Molto scarse furono invece le adesioni da parte della base operaia socialista che dimostrò di avere maggior fiuto politico.

Fra gli esponenti di “Iniziativa Socialista” vi era anche Livio Maitan che diverrà poi il principale esponente del movimento trotskista in Italia e uno dei massimi leader della Quarta Internazionale.

Secondo la posteriore ricostruzione di Maitan, il gruppo dirigente di Iniziativa Socialista, composto soprattutto da giovani, pensava di poter conquistare la maggioranza nel nuovo partito e quindi di condizionare Saragat, portando il PSLI ad una collocazione di opposizione al governo tripartito guidato da De Gasperi e di sostegno alla neutralità dell’Italia nella nascente contrapposizione tra blocchi.

Libertini dichiarò poi di essere stato molto scettico sulla scelta della corrente a cui apparteneva.

Saragat cercò di convincerlo con un discorso infarcito da citazioni di Marx e di Engels. Nonostante i dubbi, come ricostruisce Dalmasso, Libertini partecipò alla costruzione e alla direzione del PSLI.

Nel giro di pochi mesi il partito di Saragat (che poi diventerà PSDI a seguito di ulteriori scissioni e ricomposizioni) si sposterà a destra ed entrerà nel governo neocentrista guidato dalla Democrazia Cristiana diventandone un alleato fedele e subalterno per diversi decenni.

“Iniziativa Socialista” si disgregò rapidamente a fronte della maggiore abilità manovriera dei vecchi riformisti.

Una parte di essa, guidata da Maitan e da altri che poi seguiranno percorsi diversi, ne uscì prima delle elezioni del 1948. Ne nacque un piccolo movimento che aderì al Fronte Democratico Popolare formato da PCI e PSI.

Libertini, in posizione di dissenso con l’orientamento sempre più moderato che prevaleva nel partito, vi rimase qualche anno ma evidentemente le sue posizioni diventavano sempre più incompatibili con quelle dei “saragattiani”.

A differenza di altri, come lo storico Gaetano Arfé, non ritenne di poter rientrare nel PSI che considerava ancora troppo allineato alla logica dei campi contrapposti, né di seguire Maitan nella formazione di un’organizzazione affiliata alla Quarta Internazionale, che considerava troppo schematica e settaria.

Il “socialismo indipendente” di Valdo Magnani

L’opportunità di partecipare ad un’esperienza che fosse collocata nel campo del socialismo (ben distinto da quello socialdemocratico) ma critica dello stalinismo, si aprì con la dissidenza dei parlamentari comunisti Valdo Magnani e Aldo Cucchi.

Sorta a seguito della rottura tra la Jugoslavia di Tito e l’URSS di Stalin, anche se non direttamente causata da questa, la posizione di Magnani, sicuramente la figura politicamente più rilevante, cercava di difendere quegli aspetti della via nazionale al socialismo che si erano intravisti nella politica togliattiana dell’immediato dopoguerra per essere poi accantonati con la guerra fredda e l’irrigidimento del blocco socialista imposto dalla linea cominformista.

I due parlamentari comunisti diedero vita, nel 1951, al Movimento dei Lavoratori Italiani (MLI) che poi si trasformerà in Unione Socialista Indipendente (USI).

La radicalità della contrapposizione che caratterizzò la prima metà degli anni ’50 e che non era solo un riflesso della guerra fredda a livello internazionale ma anche dell’asprezza del conflitto sociale in Italia (sono anni di massacri di lavoratori da parte della Celere, di repressioni poliziesche, di licenziamenti politici, di persecuzione di partigiani) non lasciava spazio ad una posizione di non allineamento. Lo stesso PSI era non meno filosovietico del PCI.

Lucio Libertini aderì all’organizzazione di Valdo Magnani (sprezzantemente ribattezzata dai comunisti “i Magnacucchi”) nelle cui file agirono personalità di varia provenienza politica e non esclusivamente ex comunisti.

Vi svolse un ruolo di primo piano, soprattutto nella direzione del giornale “Risorgimento Socialista”, che gli venne affidata nel 1954.

L’MLI e poi USI non poté contare su adesioni significative e non intaccò la base di consenso del PCI.

Mantenne un rapporto diretto con la direzione comunista jugoslava, dalla quale ricevette anche qualche modesto finanziamento, senza rinunciare in ogni caso ad una certa autonomia di giudizio.

Presente alle elezioni politiche del 1953 contribuì a sconfiggere la cosiddetta legge truffa che avrebbe consentito alla DC e ai suoi alleati di ottenere il 65% dei seggi con il 50% più uno dei voti. I “socialisti indipendenti” guardarono con favore alla destalinizzazione avviata da Krusciov al XX Congresso del PCUS ma la possibilità di un riavvicinamento al PCI, che aveva portato Magnani a riprendere qualche contatto col suo vecchio partito, venne ostacolata dal diverso giudizio espresso sulla rivolta ungherese e sull’intervento sovietico.

“Gli avvenimenti – scriveva allora Libertini – investono ormai il PCI della necessità di una scelta che si è cercato invano di ritardare”.

L’anno successivo, l’Unione decise di sciogliersi per confluire nel PSI.

Scelta che anche Libertini sostenne.

Dalmasso traccia il seguente bilancio dell’esperienza dell’USI: “Se l’eredità non è univoca, se la storia di questa piccola formazione è totalmente dimenticata, questa ha comunque espresso tensioni e volontà minoritarie, ma contro i conformismi dominanti.

E’ significativa la presenza di giovani alla prima esperienza politica, come Vittorio Rieser, Franco Galasso, Dario e Liliana Lanzardo e la continuità di molte tematiche nella temperie degli anni ’60 e ’70.”

Dopo il ’56 i rapporti di alleanza fra socialisti e comunisti si allentarono e posizioni più apertamente antistaliniste trovarono maggiore spazio per esprimersi all’interno del PSI.

Dato però che il partito, sotto la guida di Nenni, si spostò in direzione moderata per aprire il percorso politico che si sarebbe concluso con l’alleanza del centro-sinistra, Libertini si trovava ancora una volta collocato in una posizione di minoranza.

Sono gli anni della collaborazione con Raniero Panzieri dalla quale nacquero le famose “Tesi sul controllo operaio”.

Questo documento rilanciava una strategia basata su un ruolo più diretto della classe operaia, a partire dalla grande fabbrica.

La posizione di Libertini era critica verso le posizioni, caratteristiche in particolare di Amendola e della destra comunista, che vedevano come compito principale del movimento operaio quello di superare l’arretratezza storica del capitalismo italiano.

Per Libertini, in questo più vicino alla sinistra comunista di Ingrao, le contraddizioni che emergevano, in una fase di forte crescita economica dell’Italia, erano proprie di un capitalismo maturo e quindi richiedevano obbiettivi più avanzati.

La sfida principale era impedire l’integrazione subalterna della classe operaia nel meccanismo capitalistico.

Le tesi sollevarono un ampio dibattito. Vennero criticate dal PCI perché si riteneva che sottovalutassero il ruolo del partito e rischiassero di rinchiudere l’azione operaia dentro la fabbrica rendendo più difficile l’azione di conquista dell’egemonia sugli altri strati popolari e tra i ceti intermedi.

La collaborazione tra Panzieri e Libertini, attorno alla rivista socialista “Mondoperaio”, durò un paio di anni poi le strade si separarono. Il primo svolse un ruolo soprattutto intellettuale con la fondazione dei Quaderni Rossi, mentre per Libertini l’azione politica non poteva che avvenire attraverso il partito.

Con l’avvio del centro-sinistra e il consolidamento dell’alleanza tra PSI e DC, la sinistra socialista rompe con la maggioranza di Nenni e Lombardi e dà vita al PSIUP, riprendendo il nome che era stato utilizzato dal partito socialista per un breve periodo nella fase della ricostituzione dopo il fascismo.

Libertini aderisce al PSIUP e svolge una importante attività giornalistica, di polemica e di elaborazione, attraverso il settimanale che era stato della sinistra socialista e poi passerà al nuovo partito: “Mondo Nuovo”.

Il PSIUP riesce ad intercettare per alcuni anni dopo la sua nascita i nuovi fermenti che stanno per confluire nei movimenti di protesta del 1968 (giovanile e studentesco) e del 1969 (operaio).

Si apre però un conflitto tra la componente più tradizionale, che ha una visione più istituzionale ed organizzativa del partito (i cosiddetti “morandiani”) e le nuove leve militanti più sensibili alle nuove forme di conflittualità sociale e più aperte alle spinte dal basso.

Libertini, che non era certo un quadro giovane ma nemmeno era stato “morandiano”, si colloca più vicino a queste ultime, pur non condividendone sempre certe spinte estremistiche.

Il PSIUP ottiene un buon risultato elettorale nel 1968 ma non riesce a consolidare la nuova base di consensi. Non contribuisce l’atteggiamento piuttosto ambiguo assunto sull’invasione cecoslovacca.

Mentre il PCI aveva difesa l’esperienza di rinnovamento socialista e condannato l’invasione del Patto di Varsavia, il PSIUP appariva molto più titubante.

Libertini vedeva nella posizione del PCI il rischio che venisse “gestita a destra”, ma anche “potenzialità positive per una alternativa rivoluzionaria e noi in questo senso dobbiamo aprire un dialogo operativo con il PCI”.

Il PSIUP (“partito provvisorio” è stato definito per primo da Arfé) era attraversato da numerosi conflitti, mentre l’anima più radicale inserita nei movimenti tendeva a guardare alle nuove formazioni dell’estrema sinistra che raccoglievano diverse decine di migliaia di militanti.

Nelle elezioni del 1972, il PSIUP scende sotto il 2% e resta escluso dalla ripartizione dei seggi alla Camera dei Deputati (al Senato si era presentato assieme al PCI).

Il gruppo dirigente ne trae la conclusione che non vi sia più spazio per un partito che si collochi tra il PSI e il PCI e non ritiene accettabile l’idea di alcuni di collocarlo a sinistra dei comunisti.

La maggioranza decide la confluenza nel PCI, ma con consistenti minoranze che si volgono al PSI o al mantenimento in vita del partito dando seguito ad un Nuovo PSIUP che poi confluirà col Manifesto nel PDUP per il Comunismo (dove il riferimento al comunismo nel nome non piacerà a molti ex psiuppini).

Libertini, che per molti aspetti era più vicino a quest’ultima componente, decise però a favore dell’ingresso nel PCI.

Una scelta che a molti sembrò in contraddizione con una traiettoria politica che era stata spesso in conflitto e in aperta polemica con la tradizione togliattiana.

All’interno del PCI vi fu una certa resistenza ad accogliere la sua adesione, soprattutto da parte della destra che è sempre stata meno tollerante verso il pluralismo interno al partito.

Da questo scaturì la decisione di pubblicare su Rinascita una lunga lettera a firma di Luciano Gruppi nella quale si chiedeva, con una certa asprezza, quali ragioni portavano Libertini ad entrare nel Partito Comunista, viste le tesi critiche da lui sempre sostenute.

La sua risposta, sempre nella forma della lettera a Rinascita, venne valutata da alcuni come una rinuncia alle sue posizioni, ma in realtà fu un tentativo di mantenere la coerenza di fondo delle sue idee, rivedendo contemporaneamente autocriticamente alcune punte eccessivamente polemiche nei confronti delle politiche e della tradizione teorica del PCI.

Anche sull’esperienza del PSIUP, Dalmasso traccia una rapida valutazione di sintesi: “Si chiude, con eccessiva velocità, la storia organizzata della sinistra socialista in Italia, di cui restano segni ed eredità carsiche in altre esperienze. Il partito paga la piccolezza davanti al PCI e al tempo stesso la sua struttura di ‘partito pesante’.

Paga l’inadeguatezza del quadro morandiano, ma anche la inadeguatezza della minoranza.”

Facendo proprio un giudizio di Franco Livorsi, la fine del PSIUP e la “dispersione del suo lascito” vengono viste come la “fine del ‘lungo sessantotto’ italiano”.

Nel PCI, Libertini poté assumere alcuni ruoli istituzionali di un certo rilievo, anche se non fu un dirigente di primissimo piano.

Orientato piuttosto verso le posizioni della sinistra, mantenne un buon rapporto con Berlinguer e ne difese la politica di alternativa, seguita al fallimento del compromesso storico.

Impegnato a Torino si occupò “con grande documentazione, della politica della Fiat e a delineare le prospettive della più grande industria italiana, la sua strategia e il rapporto con le lotte operaie”.

Download “Quaderno CIPEC N. 67 (Lucio Libertini. Interventi al consiglio regionale del Piemonte 1975-1976)” Quaderno-CIPEC-Numero-67.pdf – Scaricato 30590 volte – 1,72 MB

Un elemento centrale della sua visione politica lo si può riconoscere in un brano della relazione tenuta al convegno torinese sulla struttura industriale del Piemonte e i problemi della sua trasformazione nella crisi dell’economia italiana (concluso da Bruno Trentin) che vale la pena di citare: “Le soluzioni politiche che siano all’altezza dei grandi e difficili problemi dell’economia e della società non solo debbono necessariamente fondarsi sull’unità delle grandi masse popolari, sulla loro forza e capacità complessiva, fuori da ogni settarismo e avventurismo, ma debbono avere in se stesse un giusto rapporto tra il momento del movimento, della lotta e il momento dello Stato e della direzione complessiva.

Non sono realistiche quelle soluzioni che pretendono di ridurre il movimento fine a se stesso e di isolarlo dalle grandi questioni della società e dello Stato.”

Quando avanzò la linea della liquidazione del partito, Libertini si schierò senza esitazioni con il fronte del “no”.

In tutta la fase finale della storia del Partito Comunista la sua principale preoccupazione, sottolinea Dalmasso, era “il timore di offuscamento del rapporto con grandi settori di massa”.

Al momento della trasformazione del PCI in PDS, fu nel gruppo dei promotori di Rifondazione Comunista di cui divenne uno dei principali dirigenti.

Polemizzò con Ingrao sulla possibilità di essere un punto di riferimento rimanendo “nascosti” dentro un partito “non più comunista e a tratti anticomunista”, quando il vecchio leader comunista decise (ma solo per un breve periodo) di restare nel “gorgo” del PDS.

Nel conflitto assai aspro che si aprì nel gruppo dirigente del PRC tra Garavini e Cossutta si trovò alleato al secondo, benché la sua storia avrebbe dovuto trovarlo più naturalmente affiancato al primo.

Ma la sua principale preoccupazione era che il partito non restasse invischiato nelle polemiche interne, ma riprendesse capacità di iniziativa politica e sociale.

Era fondamentalmente ottimista (diremmo l’ottimismo della volontà) pur vedendo tutte le difficoltà determinate dal passaggio al maggioritario e dal formarsi di forti aggregazioni di destra.

Il suo contributo allo sviluppo del PRC, che nasceva, come lui stesso aveva dichiarato, dovendo nuotare controcorrente, fu limitato dalla malattia che lo colpì all’inizio del 1993 e che lo condusse al decesso nell’agosto di quell’anno.

Una sintesi del suo percorso è quella offerta dallo storico Enzo Santarelli, poco tempo dopo la scomparsa di Libertini e che Dalmasso richiama: “Il centro della sua vita è il tentativo di uscire dallo stalinismo, ma da sinistra.

L’approdo è il PCI, il partito che più si è caratterizzato come partito del popolo, dell’unità popolare, che governa dall’opposizione.”

Download saggio di Franco Ferrari su Lucio Libertini:

Download “Lucio Libertini e la storia della sinistra italiana (di Franco Ferrari)” Lucio-Libertini-e-la-storia-della-sinistra-italiana.pdf – Scaricato 29436 volte – 159,30 KB

Visite: 92

![]()