Condizione postmoderna scuola

Franco Di Giorgi

LA CONDIZIONE POSTMODERNA DELLA SCUOLA

E IL DESIDERIO DI “NORMALITÀ”

Beato l’uomo che sopporta la tentazione [prova] (peirasmós), perché una volta superata la prova [egli, il dókimos, il provato, il saggiato, il messo alla prova] riceverà la corona della vita (stéphanon tes zoes) che il Signore ha promesso a quelli che lo amano (Gc 1, 12).

1. Nel 1979, ormai più di quarant’anni fa, nel suo famoso “Rapporto sul sapere” (meglio noto con il titolo La condition postmoderne) basato su studi di cibernetica e di telematica effettuati negli Stati Uniti e risalenti fino agli anni Trenta, Jean-François Lyotard, uno dei filosofi del pensiero postmoderno, aveva previsto e detto a chiare lettere che con l’introduzione del calcolatore elettronico, con il computer, il destino delle grands narrations sarebbe stato segnato.

Così come sarebbe stato compromesso parallelamente anche il destino dell’istruzione, dell’insegnamento e della trasmissione di queste metanarrazioni o del sapere in generale, con tutti i loro approcci e le loro metodologie. Si veda in particolare il capitolo 12 di questo saggio: “Insegnamento, legittimazione, performatività” (Feltrinelli 1981).

Dopo la delegittimazione posta in essere dalla “incredulità nei confronti delle metanarrazioni” (p. 6), cioè delle grandi ideologie politiche e filosofiche che legittimavano la modernità, il criterio ormai prevalente della performatività, ossia dell’ottimizzazione delle prestazioni resa possibile dall’informatizzazione delle società e del sapere, più che stimolare ideali di emancipazione mira a formare competenze funzionali al potere e quindi al sistema sociale che le sollecita per le sue riconfigurazioni.

Giacché, scrive Lyotard, “la questione nell’era dell’informatica è più che mai la questione del governo” (p. 20) o del potere, appunto. Uno degli esiti evidenti di una tale delegittimazione è ad esempio la riduzione della lotta di classe a “utopia”, a “speranza”, e l’impegno per l’insegnamento tradizionale a una specie di “protesta di principio” (p. 29).

Con l’annuncio della seppur “parziale sostituzione dei docenti con delle macchine”, la postmodernità in ogni caso anticipa e progetta la morte stessa dell’“era del professore” (p. 98).

Quasi a conferma di quanto aveva dedotto nelle pagine della Condizione postmoderna, lo stesso Lyotard nel 1984 pubblicherà un piccolo testo dal titolo significativamente provocatorio: Tombeau de l’intellectuel et autres papieres (Galilée, Paris).

Ora, dal punto di vista postmoderno,

ben lungi dal creare un danno o una perdita, una tale sostituzione tecnologica comporterebbe piuttosto enormi vantaggi sia sul piano performativo o delle prestazioni sia sul piano economico, soprattutto per quegli Stati con un alto debito pubblico.

L’insegnamento basato sulla didattica relazionale poteva avere una sua specifica funzione didattico-pedagogica all’interno di quell’orizzonte umanistico che si può far risalire alla Grecia classica e ai Dialoghi di Platone, e che, con il suo progetto educativo e formativo, è riuscito a resistere alle intemperie del tempo e della storia, affermandosi lungo tutta la modernità.

Già però con la rivoluzione tipografica realizzata da Gutenberg nel 1445, cioè con l’invenzione della tipografia a caratteri mobili, all’interno dell’istituzione religiosa cattolica si era creato un profondo trauma, simile per certi aspetti a quello rilevato dal Fedro platonico a proposito dell’invenzione della scrittura, una profonda e dolorosa cesura, giacché in quella istituzione gli intellettuali erano riusciti a conquistarsi nei secoli una certa prerogativa nella trasmissione di un sapere religioso che, almeno fino al Seicento (ben oltre quindi la prima Rivoluzione scientifica), faceva tutt’uno con il sapere tout court (Machiavelli e Galileo docent).

Grazie poi a Lutero, che si avvantaggerà di quell’invenzione,

e alla sua traduzione del testo sacro nella lingua tedesca, ogni singolo individuo poté leggere la Bibbia direttamente alla propria famiglia all’interno delle mura domestiche,

senza dover andare necessariamente in chiesa, escludendo in tal modo l’intervento di quegli intellettuali ed evitando con ciò stesso anche le loro sottili e capziose interpretazioni.

Dopo circa mezzo secolo, un trauma simile è quello che la rivoluzione delle nuove tecnologie sta producendo all’interno di quell’ampio orizzonte umanistico.

Anche qui, ora, man mano che passa il tempo e con il continuo perfezionamento dei dispositivi tecnologici, i docenti si vedono scalzati nel loro antico appannaggio di comunicatori del sapere in una relazione diretta con i loro discenti (si veda a tal proposito il recente appello firmato da sedici intellettuali italiani contro la prospettiva di un “modello in remoto” e rivolto alla neo-ministra dell’istruzione Lucia Azzolina).

Secondo precise fasce orarie e a seconda dei più diversi interessi (da non chiamarsi più “discipline”), il collegamento programmato a una banca dati forniti dagli esperti delle varie materie o la connessione a un solo computer adeguatamente predisposto sarebbe in grado, volendo, di fornire in simultanea e in remoto un sapere manualistico o digitale a migliaia se non a milioni di utenti scuola.

La DaD, la Didattica a Distanza,

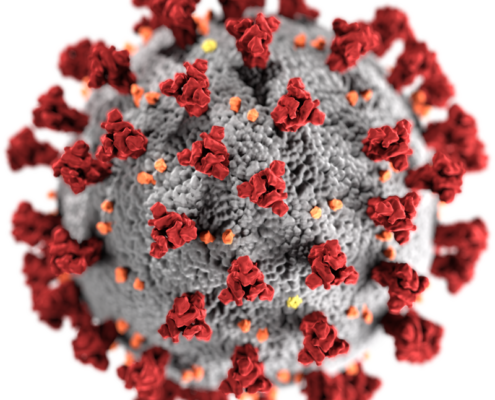

resasi necessaria quest’anno a causa della pandemia di Covid 2019, è solo il passo intermedio dalla lectio ex cathedra alla lectio sine cathedra, ossia al libero approvvigionamento di un sapere non più obbligatorio secondo programmazioni preconfezionate, di un sapere “alla carta” (p. 91), dice Lyotard, e non più “costituito da uno stock organizzato di conoscenze” (p. 93).

Sebbene attraverso lo schermo di un computer e con l’ausilio di piattaforme comunicative, mediante una didattica domiciliare (da casa a casa, intramoenia si potrebbe dire mutuando un termine dal comparto “Sanità”) oggi gli insegnanti possono continuare a mantenere la loro cattedra, il loro posto di lavoro.

E sarebbe proprio il caso di ricordare a tal proposito che quello che oggi, con il solito anglicismo, viene chiamato smart working non sarebbe poi una gran novità, giacché era già una realtà ben consolidata in Inghilterra fin dal tempo della prima Rivoluzione industriale (cfr. Giovanna Lo Presti, Non lasciamo ai tecnocrati e politici ignoranti il governo della scuola, “Il Ponte”, 20 aprile 2020).

Sicché, almeno dal punto di vista storico, più che di un’emancipazione, specie se guardiamo al ruolo sociale delle donne, si tratterebbe anzi di una regressione.

Ma, come si accennava, il récit emancipatorio presuppone una pragmatica o un gioco linguistico eterogeneo rispetto al récit performativo: il primo, ricordava Lyotard,

si fonda su criteri etico-teoretici come vero/falso, giusto/ingiusto, il secondo su criteri di mercato come utile/inutile, efficace/inefficace, vendibile/invendibile (p. 94).

Comunque sia, pur a fronte di una tale prospettiva certo non rosea per il destino dell’istruzione (sia pubblica che privata),

la ministra ha persino annunciato l’assunzione di altri 32 mila insegnanti attraverso i concorsi,

la sistemazione di 4.500 precari e di 4 mila nuovi ricercatori universitari.

Ma fino a che punto tutti costoro potranno continuare a mantenere pienamente le loro cattedre?

E in generale, fino a che punto potrà continuare questo servizio essenziale garantito dallo Stato e previsto (ancora) dall’articolo 33 della Costituzione,

se il destino della scuola sembra essersi ormai avviato verso la sola didattica a distanza, se non addirittura verso la connessione ad un unico dispositivo base in remoto, verso un solo computer-madre senza la presenza dell’insegnante, a delle “banche di dati […] collegate a terminali intelligenti messi a disposizione degli studenti”, diceva Lyotard (p. 93)?

D’altro canto, una volta superato il difficile confronto con i paesi membri dell’Unione europea sulla scelta della formula con cui ottenere i fondi europei, i debiti che i governi hanno dovuto contrarre per fronteggiare l’emergenza lavoro a causa del Coronavirus dovranno comunque essere pagati.

A tal riguardo, poi, il problema più urgente non è tanto l’ammontare dei 55 miliardi di euro che il governo riuscirà a stanziare per l’emergenza Covid 19,

ma come i cittadini possono ottenere questi stanziamenti, poiché tra le leggi predisposte e l’effettivo godimento dei finanziamenti si interpone la solita burocrazia italiana che con le sua nota farraginosità rischia di bloccare la ripresa di un intero Paese.

Per questo molti politici italiani, a partire dallo stesso premier Conte,

oltre che di responsabilità e di certezze, parlano di semplificazione delle procedure, di modernizzazione della macchina burocratica,

di velocizzazione della pubblica amministrazione, specialmente adesso che, diceva proprio il primo ministro durante la sua recente relazione in Senato,

la salute non può più continuare ad essere un corollario, bensì la “precondizione dello sviluppo del Paese”.

E se questa volta a farne le spese, come è purtroppo accaduto in passato, non sarà più il comparto “Sanità”, logica vuole che, proprio in virtù dell’utilizzo di quelle tecnologie,

siano altri comparti a pagarle: ad esempio quello dell’“Istruzione”, specie, come si è detto, in Stati come l’Italia che presentano un debito più elevato a causa di un precedente indebitamento.

Pertanto, sebbene l’annuncio di quelle nuove assunzioni non lo lascino ancora intravedere, la graduale dismissione degli insegnanti è quindi nelle cose: in un prossimo futuro, prima della scomparsa delle sedi fisiche della scuola (così sono scomparse anche le grandi fabbriche),

prima della chiusura degli istituti scolastici (con tutti i vantaggi economici che ciò comporterà per le casse dello Stato), si cominceranno dapprima pian piano dolorosamente a tagliare gli stipendi agli insegnanti e subito dopo si procederà anche ai tagli alle cattedre.

Si preannuncia pertanto un esercito di ex-cathedratici,

di migliaia di disoccupati nel personale della scuola, la perdita di altrettanti posti di lavoro e quindi l’estensione della povertà.

Questa, dunque, la “minaccia tecnocratica” che incomberebbe sulle nostre scuole, la quale, come s’è visto, porterebbe con sé anche un’ulteriore ondata di precarizzazione del lavoro in generale.

Ma se queste sono le temibili previsioni, allora quel “nuovo modo di concepire la scuola, ben diverso da quello tradizionale”, quel “complessivo e articolato processo di riforma” cui fa cenno il testo di quell’appello,

come pure l’aspirazione a un “nuovo umanesimo”, non potranno che rivelarsi ancora una volta come il sogno di una bella cosa, come un’utopia, una speranza, un’idea.

Inoltre, secondo la prospettiva qui delineata, che inclina inesorabilmente all’estinzione della scuola,

anche la dignitosa idea dell’insegnare meno, insegnare tutti risulta quanto meno anacronistica, in ritardo in ogni caso coi tempi,

se non addirittura fuori tempo massimo: poteva valere ancora prima della crisi del 2008, ma da allora in poi, con l’emergenza della crisi economica, con il rischio default e con il fantasma Grexit che soffiava sul collo degli Italiani,

non fu più possibile nemmeno parlarne, al punto che colui che tentava di farlo veniva visto come un ingenuo, un’anima bella, un irresponsabile, un disfattista.

Sulla scorta o con il pretesto di quella emergenza, l’ex premier Mario Monti, con la flemma e l’aplomb che lo contraddistinguevano,

proprio per mettere una pietra tombale su quel principio egualitario avanzò addirittura la proposta di aumentare l’orario di lavoro settimanale degli insegnanti da 18 a 20 ore.

Il che sarebbe stata ancora una fortuna se pensiamo che l’allora ministro dell’Istruzione e dell’Università Francesco Profumo voleva aumentarle di 6 ore, cioè fino a 24.

2. Sulla scorta di quanto precede, non dovremmo affatto, quindi, augurarci di tornare alla “normalità”,

e non solo per quanto riguarda la scuola, perché quella “normalità”, proprio in quanto “normalità”,

conteneva in sé qualcosa di vischioso e di scivoloso a cui da troppo tempo siamo stati costretti ad abituarci:

conteneva visibilmente quella tendenza avversa e innaturale che ha origini lontane ma che nel giro di pochi giorni (anche in questo modo e con questa rapidità si manifesta l’irreversibilità dei processi naturali di cui da molto tempo ci parlano gli scienziati) ha fatto riprecipitare l’intero pianeta sul bordo del baratro, preda questa volta del Coronavirus.

Ma chissà quale altro baratro ci riserva il futuro.

Tornare allo “stesso”, insomma, sarebbe una vera sconfitta per il genere umano in questa lotta impari contro un siffatto virus coronato, il quale è stato capace con una sola mossa di mettere in scacco l’intera umanità.

Eppure, in virtù di una sempre imprevedibile eterogeneità dei fini, intesa come corollario del principio della necessaria priorità del negativo, in virtù di una sorta di positivo contrappasso cosmico, proprio questo virus inghirlandato, con tutte le migliaia di morti che continua a mietere in tutto il mondo – morti a cui ben presto ci abituiamo e che altrettanto rapidamente dimentichiamo –, esso, nonostante la sua subdola letalità, è riuscito ad aprire nel nostro duro carapace una breccia.

Proprio attraverso questa incrinatura, durante il periodo di isolamento abbiamo avuto modo di vedere sotto una nuova luce non solo il mondo esteriore, ma anche il mondo interiore: li abbiamo visti entrambi diversi, più pacificati, più abitabili, più accoglienti; simili al cielo limpido e immensurabile di Austerliz che in Guerra e pace il principe Andrej Bolkonskij vede su di sé in attesa di una possibile morte, o ai sublimi Firmaments e ai Planets di James Brown.

Li abbiamo visti come in un sogno da cui, proprio ora che si è entrati nella fase 2, avremo voluto quasi non essere più risvegliati; li abbiamo visti cioè così come ce li immaginiamo segretamente dentro di noi e come, volgarizzandoli, nel mondo “normalizzato” ce li presentano i dépliant turistici o i testi catechistici. In entrambi i mondi abbiamo colto nuove sfumature,

nuove sfaccettature, nuove possibilità che per varie ragioni siamo stati costretti ad accantonare per realizzarne delle altre; possibilità che, essendo rimaste allo stato latente, risultavano persino ignote a noi stessi quando meravigliati le abbiamo ritrovavate in quel vuoto, in quel silenzio e in quella solitudine, sia esteriori che interiori.

Uno dei momenti più intensi e pieni di sconcerto che un po’ tutti, cercando di sfuggire alla morte, abbiamo avuto modo di vivere durante la lunga segregazione forzata, è stato certamente assistere al volo degli uccelli sulla campagna o sulla città, perché con il loro verso ecoico marcavano la tanto incredibile quanto benefica assenza degli esseri umani in esse.

Era insomma come se dentro di noi quel virus avesse destato quelle possibilità dal lungo sonno imposto ad esse dalla modernità e poi anche dalla postmodernità, dalle società evolute e dalle loro leggi, dalle loro ragioni, dalle loro scelte, dalle loro tendenze.

Tendenze che hanno reso quelle possibilità, oggettive e soggettive, sociali e individuali, delle utopie, le quali, seppure come mere illusioni, come visioni intorpidite, riuscivano tuttavia a guidare il nostro incerto cammino dentro i sentieri sempre più asfittici delle società opulente e distopiche.

Prigioniere della loro agitata veglia, ostaggi della loro devastante insonnia, queste società, insomma, riuscivano finanche a utilizzare e a sfruttare utopisticamente quelle idee per realizzare la loro distopia.

Sicché, pur volendo in teoria realizzare in terra il più perfetto dei mondi possibili, una sorta di paradiso terrestre,

esse in realtà mettevano mano al perfezionamento continuo dell’inferno, di quella specie di gheenna, di gorgo infuocato, potenzialmente in grado di risucchiare l’intera umanità in una sola volta.

Voler tornare alla “normalità” significherebbe allora riportare quelle possibilità umane, sia quelle sociali che quelle individuali,

allo stato di latenza, equivarrebbe a richiudere quello squarcio, a spegnere quel baluginio, quella luce nuova che da esso riusciva a filtrare e che ci ha consentito di scoprire il volto sommerso, represso e dolorante del mondo esterno e di quello interno; tornare allo “stesso” vorrebbe dire insomma estinguere il sogno e con esso anche l’utopia di un mondo diverso, di un’umanità nuova.

Sicché, anche in questo momento di scelte radicali, a fronte di un generalizzato e incontenibile desiderio di tornare alla vita “normale”,

ora che proprio quel “benedetto” virus stephanódes, cioè a forma di corona, era riuscito ad aprire quella breccia di luce salvifica dentro la ferita purulenta dell’umanità, proprio adesso valgono ancora e sempre nella storia umana le parole dell’apostolo:

“la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie” (Gv 3, 19).

Ivrea, 30 maggio 2020

Visite: 163