Giobbe e il reddito di cittadinanza

Franco Di Giorgi

Download “Giobbe e il reddito di cittadinanza (di F. Di Giorgi)” Giobbe-e-il-reddito.pdf – Scaricato 27872 volte – 70,35 KBPoiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti do questo comando e ti dico: Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese (Deut., 15, 11).

Quella del reddito di cittadinanza è una questione biblica.

Se non altro perché il suo stralcio annunciato dall’attuale esecutivo mette in qualche modo in discussione anche l’idea che ci eravamo fatta in maniera critica del comportamento di Giobbe, ammesso che si consideri questo ish tam vaiashar, questo uomo integro e retto non già come la nota vittima della dolorosa verifica yahweico-satanica, ma come un facoltoso emiro arabo di Uz quotidianamente impegnato a fare beneficenza agli indigenti, agli ‘anawim e agli ’evionim, ai poveri e ai bisognosi.

Il problema della povertà nasce infatti con l’uomo, con le prime forme associate di umanità e si esprime nella continua ricerca di espedienti per superarla.

Oltre al tema centrale del valore della fede e della sua attestazione attraverso una evidente prova di forza, due altri aspetti emergono infatti dal testo biblico del Giobbe, anche se in maniera non del tutto evidente, due temi che corrispondono a due atteggiamenti assunti dall’Uzita e che risultano criticabili.

L’egoismo umano

Il primo tema è quello dell’egoismo di Giobbe rimproveratogli dall’amico Elifaz (nonostante le belle frasi ad effetto iniziali rivolte alla moglie: Il Signore ha dato, il Signore ha tolto…, Giobbe non sa accettare anche su di sé quel male che Yahweh invia a molti altri); il secondo tema è quello, certamente poco evidente, dell’apparente altruismo o dell’umanitarismo assistenzialistico che egli mostra nei confronti dei bisognosi.

In quanto abbiente, ogni giorno infatti egli consola e aiuta con cibo e vestimenti i non abbienti che si presentano sotto il suo palazzo, e questo suo gesto, durante la sua rigogliosa vita, al lettore del libro non può che apparire degno di lode.

Apparente altruismo di Giobbe

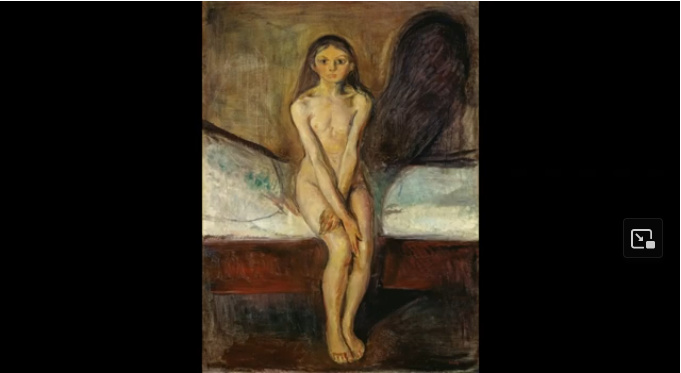

Per Giobbe questo suo apparente altruismo sarebbe potuto durare a lungo se, solo per metterlo alla prova (una prova suggerita peraltro da Satana), attraverso una shechìn ra‘, una piaga maligna (assolutamente inattesa da Giobbe), Yahweh non lo facesse diventare malato e povero, proprio come quelli di cui egli prima si prendeva cura.

Sicché quando ora il caso o la stessa volontà di Dio gettano anche Giobbe in quella dolorosa disperazione, in quella inaccettabile insensatezza, insomma in quel destino crudele che continua ad accompagnare come un’ombra minacciosa la vita di tutta una moltitudine di gente bisognosa, ebbene ora egli si lamenta e se la prende con il suo Signore, se non altro perché non crede di meritare quelle dure condizioni di vita, da lui vissute come una punizione, quasi come un castigo per una colpa che in cuor suo pensa di non avere mai commesso e per questo esige almeno una spiegazione, ma solo dal suo Signore, non da altri.

Comunque sia, Giobbe smetterà di lamentarsi e di interrogare Dio con i suoi perché, cioè con i suoi làmmah e maddùa, solo quando, sfiancato da una malattia mortale (che Dio stesso però rende non mortale, nonostante il malato richieda di morire), prende coscienza del suo egoismo e umilmente si rende conto di essere come gli altri, anzi come tutto l’altro, come tutto quel creato rispetto a cui egli è quasi nulla.

Critica a Giobbe

La nostra critica a questo personaggio biblico (sviluppata qualche anno fa in Giobbe e gli altri) riguarda dunque questo suo egoismo e questo suo apparente altruismo, suggerendo che egli, proprio quando aiutava gli altri, quando le sue forze glielo permettevano ancora, doveva impegnarsi di più e fare in modo che quella disuguaglianza sociale venisse non alimentata ma eliminata.

Giacché qualsiasi rimedio alla povertà – compreso il reddito di cittadinanza -, senza una necessaria lotta alla disuguaglianza, non fa altro che prolungarla nel tempo.

La cosa diventa difficile se non impossibile quando alla ricerca di questi rimedi vi siano esecutivi che fanno della disuguaglianza una loro imprescindibile prerogativa, quasi un loro diritto fondamentale.

Una seria lotta alla disuguaglianza sociale presuppone una chiara volontà non di esclusione, di distinzione e di discriminazione, ma di integrazione, creando opportune e necessarie condizioni di lavoro che agevolino e non impediscano l’inserimento delle persone nelle attività produttive.

Articolo 3 della Costituzione

Una vera lotta alla povertà, specie per le persone che per motivi di salute non possono più essere reinserite nel mondo del lavoro, si realizza con l’intervento della Repubblica, come previsto soprattutto dall’articolo 3 della Costituzione italiana, ove si parla di parità nella dignità sociale, di eguaglianza davanti alla legge senza distinzioni personali e sociali.

Flat tax ossia disuguaglianza sociale

Lo spirito di solidarietà, peraltro, vivifica la nostra Carta costituzionale, a partire dall’articolo 2, ma diviene difficile se non impossibile ispirarvisi se l’esecutivo fa della competitività un merito e se dietro l’escamotage della flat tax nasconde la disuguaglianza fiscale, vale a dire l’intenzione di non perseguire gli evasori fiscali, soprattutto quelli grandi.

I cosiddetti “occupabili” diverrebbero invece subito degli “occupati” se i salari venissero aumentati in modo da permettere alle persone non di sopravvivere ai continui stenti, ma di vivere esse e di far vivere ai propri figli una vita dignitosa.

Certo, la dignità proviene dal lavoro, ma solo se il lavoro che si offre (ammesso che ve ne sia a sufficienza) è dignitoso.

E un lavoro è dignitoso quando, pur non corrispondendo alla vocazione o alla scelta dei singoli, consente ugualmente se non la realizzazione del sé, almeno l’affermazione di sé come cittadini responsabili e in grado di prospettare un minimo di futuro.

Negazione delle vocazioni individuali

Purtroppo però, per complesse ragioni di politica economica neoliberista, da tempo gli Stati hanno abbandonato l’idea di assecondare quelle scelte e soprattutto le vocazioni individuali, dal momento che il sistema competitivo capitalistico impone di considerare gli individui solo come utenti, come consumatori, come semplici utilizzatori, la cui formazione dipende dalle richieste del mercato.

Briciole per i meno abbienti

I cittadini, dunque, non avranno più bisogno del reddito se percepiranno uno stipendio più elevato rispetto alle attuali elemosine concesse a pioggia o una tantum dall’alto dei fastosi palazzi simili a quelli di Giobbe.

Molti dei percettori del reddito di cittadinanza infatti oggi lo usano come integrazione a un lavoro mal pagato.

Ed è in momenti di recessione come l’attuale che si coglie il grave peso dell’inflazione, allorché col venir meno dei supporti sociali (quale era un tempo lo strumento della “scala mobile”), con l’aumentare dei prezzi a causa della guerra e delle speculazioni ad essa legate, i salari restano fermi perdendo valore d’acquisto.

Le imprese italiane

Ma anche le imprese, si dirà, sono in crisi a causa sia dell’interminabile pandemia sia dell’inaccettabile guerra in corso in Ucraina, e quindi non sono in grado di garantire quegli aumenti.

È per far fronte a questa drammatica situazione economica che dovrebbe entrare in gioco lo Stato con i 209 miliardi del PNRR che il governo Conte 2 era riuscito ad ottenere dall’Unione europea.

Il governo Draghi rappresentava tutto sommato una garanzia per l’attuazione di questo Piano nazionale di ripresa e di resilienza.

Assurda legge elettorale italiana

Ma grazie a una legge elettorale assurda e al cronico scissionismo della sinistra, le destre, approfittando della prima occasione di crisi, sono potute finalmente andare al potere con il consenso, benché minimo, delle urne.

Tra i primi provvedimenti della legge di bilancio, come si è detto, lo stralcio definitivo nel 2023 del reddito di cittadinanza. Anche perché una delle conseguenze del protrarsi della guerra costringe a prendere atto dell’insufficienza dei fondi del PNRR.

Fallimento del piano PNRR

In tal modo, fatto salvo l’arricchimento dei soliti profittatori, con quello che resterà il Piano verrà realizzato solo in minima parte, con tanti saluti per la ripresa e per la resilienza.

I Giobbe di turno

Nulla cambierà e la ricchezza, anziché venire equamente distribuita, continuerà a restare e ad aumentare nelle tasche già piene dei Giobbe di turno, che, a parole e persino nei gesti (come certi lobbisti sanno fare), appaiono sempre altruisti e benefattori, difensori dei deboli, impegnati a combattere la disuguaglianza.

La questione del reddito ai cittadini poveri verrà ereditata dal prossimo esecutivo, rieletto magari con la stessa legge elettorale.

E avanti così con i carri, in attesa del prossimo giro della giostra.

Ma in quanto povere, le persone potranno ancora definirsi cittadini alla pari di altri meno poveri?

Potranno avere cioè gli stessi diritti? In teoria sì, ma in realtà?

Un altro decreto d’urgenza potrebbe evitare ogni eventuale ribellione.

Queste alcune premesse per progettare città contemporanee sul modello di Uz.

Ivrea, 21-12-2022. Franco Di GIORGI

Il titolo di questo mio saggio –

Il titolo di questo mio saggio –