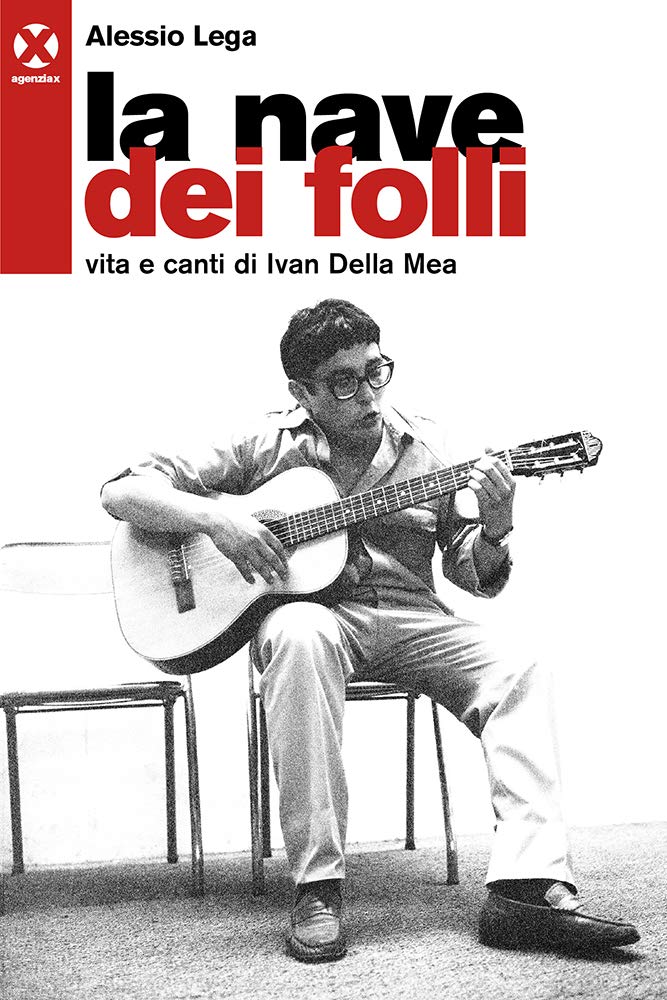

La nave dei folli

Scheda del n. 98, 2020, “Il presente e la storia“, Alessio LEGA, La nave dei folli. Vita e canti di Ivan Della Mea, Agenzia X, Milano, 2019. pp. 374.

Download “Alessio Lega, La nave dei folli” n-98-presente-e-la-storia-Alessio-LEGA-La-nave-dei-folli.-Vita-e-canti-di-Ivan-Della-Mea.pdf – Scaricato 33119 volte – 193,81 KBAlessio Lega è musicista, autore di molti album e di numerosi spettacoli che gli hanno meritato la Targa Tenco 2004 e nel 2019. Studia ed interpreta musica d’autore e repertori storici, frequentando soprattutto centri sociali e circoli culturali.

Al suo attivo ha molti dischi, fra cui Sotto il pave’ la spiaggia, rivisitazione di grandi cantautori francesi, Dove si andrà, le canzoni di Franco Fortini, la riedizione dello storico spettacolo Bella ciao, con il Nuovo canzoniere, Nella corte di Arbat, le canzoni di Bulat Okudzava, a testimonianza del suo interesse per la letteratura slava.

Militante anarchico ha scritto la biografia Bakunin, il demone della rivolta (Milano, Eleuthera, 2015).

La biografia su Ivan Della Mea

è la prima, a dieci anni dalla morte e ripercorre non solo la vita e l’opera di una delle maggiori figure della canzone popolare e politica italiana dagli anni ’60,

ma le vicende, il lavoro, anche le divergenze di una generazione di cantanti, ricercatori,

studiosi che si sono impegnati nella riproposizione della musica popolare, intrecciata con le lotte politiche e sociali che hanno caratterizzato una intera stagione.

Ivan (Luigi) Della Mea nasce a Lucca nel 1940, quando l’Italia è entrata in guerra da pochi mesi ed è fratello minore (16 anni) di Luciano che sarà dirigente politico e intellettuale della sinistra socialista.

La fanciullezza è difficile e dolorosa: “maledico quel ventre ubriaco che nel quaranta mi diede la vita”.

Figlio di genitori separati, di un padre violento e fascista, è affidato a una nutrice e – sino ai cinque anni di età- a un brefotrofio, come emerge dalla biografia di Ivan, Se la vita ti dà uno schiaffo.

A sei anni è a Bergamo, dove il fratello maggiore lo ospita ed è il primo ad occuparsi di lui.

Quindi Milano, dove Luciano porta madre e fratello, il collegio religioso,

poi il Convitto Rinascita, da cui viene espulso nel 1958, l’iscrizione, dal 1956, al PCI.

Sono gli anni del tentativo di produrre una musica diversa da quella commerciale (cuore e amore), della ricerca di una produzione popolare nata dalla cultura delle classi subalterne,

del lungo lavoro di indagine e di scavo che riporta alla luce un patrimonio dimenticato e impedisce che vada disperso.

Nel 1958, a Torino, nasce il Cantacronache; poco dopo si forma il Nuovo canzoniere italiano. Ivan, sbandato,

senza casa, povero, in una vita tra osterie di periferia, alcool, notti sulle panchine,

entra in questo gruppo, soprattutto per il rapporto con il grande Gianni Bosio, eccezionale ricercatore e divulgatore culturale che diventa per lui quel padre che non ha mai avuto.

Dischi

Incide Canti e inni socialisti (1962), ha il primo successo con O cara moglie, nel 1966 esplode con Io so che un giorno che contiene brani autobiografici che Lega inquadra nella sua vita (l’amico ricoverato in manicomio, il rapporto con Elio Vittorini, Le ballate del Gioan, quasi una sorta di storia italiana del dopoguerra).

Il testo segue cronologicamente gli spettacoli e le collaborazioni con altre grandi figure della canzone popolare: Giovanna Daffini, Giovanna Marini, Sandra Mantovani, Rudi Assuntino, Paolo Ciarchi.

Gli spettacoli corali rispondono allo spirito degli anni ’60: riscoperta della Resistenza, attenzione ai problemi internazionali, anticonformismo e proposta di nuovi modelli di vita.

L’altra Italia, Pietà l’è morta (la Resistenza nelle canzoni), Bella ciao che produce scandalo al festival di Spoleto, Ci ragiono e canto, Chitarre contro la guerra, una sorta di teatro di strada, Karlmarxstrasse, titolo di una canzone di Paolo Pietrangeli.

Testi.

I testi esprimono una sinistra eterodossa, tra le posizioni dei partiti, le critiche al centrosinistra, le irrequietezze verso l’eccessiva moderazione del PCI, come dimostrano le preoccupazioni per La rossa provvidenza di Rudi Assuntino.

Collabora anche alla sceneggiatura del film Tepepa, con Tomas Milian, rompe con Bosio, ma poi rientra nel Nuovo Canzoniere italiano, è per anni presidente del circolo ARCI Corvetto di Milano, direttore, dopo l’improvvisa morte di Franco Coggiola, dell’Istituto Ernesto De Martino di Sesto Fiorentino, produce CD per “il manifesto”, cerca inediti impasti linguistici, in cui il milanese è sempre al centro.

È intensa anche la produzione letteraria (molti testi per la Jaca Book), come la collaborazione a quotidiani (“l’Unità”, “Liberazione”),

sempre in posizione molto critica, ma unitaria, verso la sinistra politica.

Alessio Lega, con grande partecipazione ed empatia segue tutto il percorso, personale, politico, artistico, di della Mea.

Descrive i contrasti nel Nuovo Canzoniere, gli anni della “linea rossa” (politica) contrapposta alla “frichettona” “linea verde”,

l’amore per Cuba, le iniziative del Teatro d’ottobre, la rottura con il PCI, la morte di Bosio e di Giovanni Pirelli, i rapporti con la nuova generazione (Manfredi, Finardi, Alloisio…), dischi significativi, da Il rosso è diventato giallo (1969) a Ringhera (1974), Fiaba grande (1975) sino a Sudadio giudabestia (1979).

Il merito della biografia è duplice.

Da un lato ricostruisce una vita con grande attenzione, seguendone tutti i passaggi, le contraddizioni, chiarendo il significato di una importante opera artistica.

Dall’altro, in un percorso che va dagli anni ’50, alla stagione dei movimenti, dal riflusso al primo decennio del nuovo secolo (Ivan muore il 14 luglio del 2009) ripercorre, attraverso la canzone popolare, di protesta, politica, le vicende dell’intero paese e di più generazioni.

Ancora, le capacità di scrittore di Alessio Lega emergono, in particolare nella prima parte del testo.

Le pagine che descrivono un giovane sbandato, senza casa, senza prospettive,

in una Milano di periferia, proletaria e sottoproletaria sono intense, creano partecipazione ed aiutano a comprendere il retroterra da cui nascono le canzoni che molt* di noi hanno conosciuto e amato.

Recensione in Su la testa nuova serie

Recensione di Sergio Dalmasso pubblicata anche nella rivista bimestrale Su la testa, argomenti per la Rifondazione comunista, direttore Paolo FERERO

Attuale numero di Su la testa: