Addio Moioli

Vittorio Moioli è morto

Ad una certa età si scopre che se ne vanno tante persone che abbiamo incontrato.

Leggo, da Bergamo, della scomparsa di Vittorio MOIOLI che ho conosciuto e seguito nei lontani anni ’90.

È stato tra i primi a rendersi conto del Fenomeno LEGA (o LEGHE), della natura pericolosa e non transitoria di questa formazione politica, delle sue proposte, dei suoi programmi, del senso comune che sapeva raccogliere e organizzare, del fatto che desse dignità a idee, sentimenti (l’anti meridionalismo), stati d’animo (il senso di abbandono di parti, anche geografiche, della società) che erano sempre esistiti e che il crollo dei partiti organizzati aveva liberato.

Anche in Rifondazione (ricordo con orrore) qualcun* parlava di possibili alleanze con la protesta leghista. In provincia di CUNEO, il centro sinistra (DS e ex DC) amministrava molte città con la Lega, sostenendo di dover isolare la destra di Berlusconi.

Anche in Rifondazione (ricordo con orrore) qualcun* parlava di possibili alleanze con la protesta leghista. In provincia di CUNEO, il centro sinistra (DS e ex DC) amministrava molte città con la Lega, sostenendo di dover isolare la destra di Berlusconi.

Questo ancora dopo il rito pagano dell’acqua del Po.

Organizzammo due dibattiti con lui, poi un grosso convegno di cui esiste ancora la mia relazione (1996). La trovate nei quaderni del CIPEC.

Ad un dibattito (pochi presenti) ad ALBA, partecipò anche come spettatore, l’attuale presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, allora leghista.

Anni dopo, lo trovai isolato, adirato con Rifondazione e Bertinotti, ma ancora con tanta voglia di studiare, scrivere, pensare a “scuole quadri”.

Rifiutò un invito ad un convegno per la presenza di altri relatori che non stimava.

Ci siamo scritti ancora pochi mesi fa, scambiandoci file con nostri scritti.

La sua morte mi addolora, mi fa pensare all’isolamento di tante intelligenze, all’apporto che potrebbero dare, alla assenza di strumenti collettivi e luoghi di incontro/scambio.

Di lui ci restano “Sinistra e Lega, processo a un flirt impossibile”, “I nuovi razzismi, la lega lombarda”, “Il tarlo delle leghe” e forse, più segnati da spirito polemico e da delusione, “Oltre la delega e la politica”, “Considerazioni sulla crisi della sinistra”.

Aveva visto lungo e prima di altr*.

Alcuni di questi temi andrebbero ripresi e aggiornati oggi, davanti ad una destra e ad un senso comune ancora più pericolosi che negli anni ’90 e ad una sinistra (anticorpo) quasi inesistente.

Un saluto al figlio e agli amici di Bergamo che ho conosciuto in una della mie chiacchierate luxemburghiane.

Genova, 14 marzo 2020

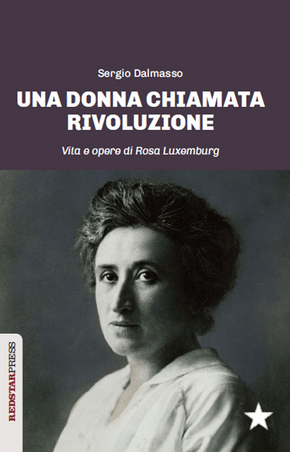

Dalmasso ha scritto 9 libri che spaziano dalla storia della sinistra italiana al ritratto di figure chiave come Lucio Libertini, Lelio Basso e Rosa Luxemburg.

Dalmasso ha scritto 9 libri che spaziano dalla storia della sinistra italiana al ritratto di figure chiave come Lucio Libertini, Lelio Basso e Rosa Luxemburg.

Attiva socialmente, politicamente (PSI), culturalmente (ANPI, associazioni antifasciste).

Attiva socialmente, politicamente (PSI), culturalmente (ANPI, associazioni antifasciste).